ウッズサイエンス

2010年11月16日に林業機械の実習を行った。この日生徒は、油圧ショベルで作業道の開設を行った。技術職員から作業内容の説明受けた生徒は、既存の歩道の路面を図面に示された深さまで掘った。

|

|

||

| 図面を見て作業内容を確認 | 油圧ショベルで路面を掘る |

森林体験学習

2010年11月11日に、和歌山研究林の地域開放事業として、有田川町立八幡小学校5年生11名を対象に森林体験学習を行った。午後1時半頃、研究林事務所に到着した児童は、4林班のコブトチ見本林に移動して2班に分かれ、のこぎりを使ったミズメの間伐と 丸太切り体験をそれぞれ行った。50分で班を交代し、全員がそれぞれの作業を体験し、午後3時過ぎに解散となった。

|

|

|

|

| 作業前にヘルメットをかぶる | 幹と枝を見て倒す方向を決める | 切る場所に印をして説明 | のこぎりの挽き方を練習 |

|

|

|

|

| 追い口を切る | 音を立てて木が倒れた | スギやミズメの丸太を切る | 丸太切り体験の様子 |

ウッズサイエンス

2010年10月26日に林業機械の実習を行った。この日生徒は、チェーンソーでヒノキの伐倒、枝払い、玉切りを行い、できた丸太を油圧ショベルで運搬、トラックに積み込む作業を行った。

|

|

|

|

| ワイヤーを丸太に掛ける | 油圧ショベルで丸太を運搬 | トラックの荷台に丸太を積む |

森林体験学習

2010年10月15日に、和歌山研究林の地域開放事業として、有田川町産業課主催の森林体験学習「森とあそぶまなぶ」を 有田川町立石垣小学校4年生23名を対象に行った。午前10時頃、研究林事務所に到着した生徒は、柴田林長から「私たちの暮らしと自然」と題した講義を受けた。 その後、4林班のコブトチ見本林へ移動し、ミズメの間伐とスギの丸太切りと、樹木識別学習を、2グループに分かれて行った。 昼食後は、午前中とグループを入れ替えてそれぞれの体験学習を行い、午後2時過ぎに終了した。

|

|

|

|

| 柴田林長による講義 | ミズメの間伐体験 | スギの丸太を切る | |

|

|

|

|

| キハダの樹皮をなめてみる | サルナシの実を食べる | 歩道でイノシシの死体を発見 |

ウッズサイエンス

2010年10月12日に林業機械の実習を行った。この日生徒は、ホイールローダによる土砂の掘削・積み込みと、チェーンソーを使った伐木、油圧ショベルによる丸太の運搬をそれぞれ行った。

|

|

|

|

| ホイールローダの操作説明 | 土砂の掘削 | トラックの荷台に土砂を積む | 油圧ショベルで丸太を運搬 |

ウッズサイエンス

2010年9月21日にワイヤーロープの加工実習を行った。ワイヤーロープを使って丸太等をつり上げるためには、その両端にアイと呼ばれる輪が必要である。ワイヤーロープはストランドと呼ばれる子なわがよりあわされており、よりをほどいた子なわを子なわの間に差し込んで、アイを作る実習を行った。

|

|

|

|

| ワイヤーロープを手に取る | よりをほどいて輪を作る | 差し込む場所を教える | ワイヤーピンを使って差し込む |

森林体験学習

2010年9月17日に、和歌山研究林の地域開放事業として、有田川町産業課主催の森林体験学習「森とあそぶまなぶ」を 有田川町立田殿小学校4年生33名を対象に行った。午前10時頃、研究林事務所に到着した生徒は、坂野上助教から研究林の概要説明と、森林の仕組みや役割に関する講義を受けた。 その後、4林班のコブトチ見本林へ移動し、ミズメの間伐とスギの丸太切りと、樹木識別学習を、2グループに分かれて行った。 昼食後は、午前中とグループを入れ替えてそれぞれの体験学習を行い、午後2時過ぎに終了した。

|

|

|

|

| 研究林の概要説明と講義 | ミズメの間伐体験 | スギの丸太を切る | |

|

|

|

|

| コナラの樹皮に触れる | タムシバの葉を噛む | カツラで木登り |

ウッズサイエンス

2010年9月14日にチェーンソーと重機の実習を行った。チェーンソーの仕組みと操作方法について説明を受けた生徒は、実際にヒノキを伐採し、枝払い、玉切りを行った。 その後、油圧ショベルでの掘削作業を行った。

|

|

|

|

| チェーンソーの仕組みを学ぶ | ヒノキの立木を伐採 | 伐採木の枝払い | 油圧ショベルでの掘削作業 |

ウッズサイエンス

2010年9月7日に樹木識別学習を行った。生徒は八幡谷樹木園で採取された樹木の枝葉を観察し、 その特徴から検索図鑑を使って樹種名を調べた。

|

|

||

| 樹木識別学習の様子 | 図鑑を使って樹種名を調べる |

森林体験学習

2010年8月31日に、和歌山研究林の地域開放事業として、有田川町立白馬中学校1年生9名を対象に森林体験学習を行った。午前9時頃、研究林事務所に到着した生徒は、佐藤特別研究員から研究林の概要説明と、渓流の生態系に関する講義を受けた。 その後、4林班のコブトチ見本林へ移動して樹木識別学習、ヒノキ造林地内で枝打ち実習を行った。 昼食後は、スギとミズメの造林地で間伐実習と丸太切り体験を行った。

|

|

|

|

| 渓流の生態系についての講義 | モミの大木に抱きつく | のこぎりを使って枝打ち | |

|

|

|

|

| 2人で協力して木を切る | スギの木を切り倒した | ミズメのコースター作り |

森林体験学習

この森林体験学習は、全日本空輸株式会社(全日空、ANA)の協力による市民教育活動の一環として、和歌山研究林が企画し、 8月24、25日の2日間、和歌山県立有田中央高等学校清水分校1年生22名を対象に、フィールド研の芦生研究林で実施された。 生徒を乗せたバスは24日の午前7時過ぎに有田川町清水を出発し、午後1時頃京都府南丹市美山の芦生研究林に到着。 その後、研究林のマイクロバスに乗って杉尾峠に移動し、ここから3班に分かれて自然観察を行った。 生徒は芦生研究林の教職員による説明を受けながら、日本海に注ぐ由良川の源流部を見学したり、芦生でしか見られない植物を見るなど、 西日本最大の原生林と呼ばれる芦生の森林を体験した。 25日には南丹市美山の「かやぶきの里」を見学した。 |

|

|

|

| 研究林長からの挨拶 | 芦生の原生林を見学 | トチノキの根元の穴に入る |

ウッズサイエンス

2010年6月29日に刈払い機の実習を行った。今回は、上湯川にある和歌山研究林のゴミ捨て場周辺の草刈りを行った。 刈払い機の仕組みと使い方の説明を受けた生徒は、保護具を着けて刈払い作業を行った。

|

|

|

|

| 刈払い機の説明 | 部品を取り付ける | 伸びた草を刈り払う | 作業を終え事務所へ戻る |

ウッズサイエンス

2010年6月22日に八幡谷樹木園で樹木識別学習を行った。樹木園には和歌山研究林で見られる主な樹木が生育しており、 生徒は樹木の葉を観察し、その特徴から検索図鑑を使って樹種を調べる実習を行った。

|

|

||

| 樹木園での学習の様子 | 図鑑の写真と見比べる |

ウッズサイエンス

2010年6月8日に10林班と11林班の境界付近で縦断測量を行った。前回は同じ場所でコンパス測量を行ったが、 この日はレベルを使って、作業道の縦断面図を作成するのに必要となる測量を行った。 造林地内は事務所構内と異なって傾斜や立木などの制約が多いため、 生徒はレベルを据え付ける場所を探すのに時間がかかっていた。

|

|

||

| レベルを据え付ける | スタッフを視準する |

森林体験学習

2010年6月4日に、和歌山研究林の地域開放事業として、有田川町立八幡小学校5年生12名を対象に森林体験学習を行った。午前9時半頃、研究林事務所に到着した児童は、坂野上助教から学習内容や注意事項について説明を受けた後、 八幡谷樹木園で樹木識別学習を行った。 その後、10林班へ移動して植樹体験、昼食後に樹木識別テストを行った。 午後2時前に教育研究棟へ移動し、坂野上助教による講義が行われ、 児童たちは事前に与えられていた課題についての説明に、熱心に耳を傾けていた。

|

|

|

|

| 学習内容についての説明 | サンショウの葉を観察 | くわを使って穴を掘る | 苗木を植える |

|

|

||

| 樹木識別テスト | 教育研究棟での講義 |

ウッズサイエンス

2010年6月1日に10林班と11林班の境界付近でコンパス測量を行った。この日の実習を行った場所は、作業道の開設を予定しており、 作業道の平面図を作成するために必要な測量を行った。

|

|

|

|

| 測点にコンパスを据え付ける | 水平を水準器で確認 | ポールを視準する |

ウッズサイエンス

2010年5月25日に事務所周辺で縦断測量を行った。この測量は高低測量とも呼ばれるもので、 標高を測定したい点と既に標高のわかっている点に、目盛りのついたスタッフ(標尺、箱尺)を立て、 水平に据え付けたレベルという測量器具でそれらの点を視準し、 その高低差から測定したい点の標高を求めることができる。 林道の縦断勾配を決めるために必要な測量であり、この日はその基本的な測量方法の実習を行った。

|

|

|

|

| 測量の仕方を説明 | レベルを据え付ける | 測点を視準する |

ウッズサイエンス

2010年5月18日に5林班のスギ造林地内で測樹を行った。この日は、コンパスと測稈を使っての樹高測定と、直径巻尺を使っての胸高直径測定を行った。 造林地内は傾斜がきつく、コンパスの据え付けと測定に時間がかかった。

|

|

|

|

| 斜面にコンパスを据える | 幹の先端を視準する | 測稈を使った樹高測定 | 胸高直径を測る |

総合的な学習の時間「SIMIZUタイム」(森林ウォーク)

2010年5月12日に県立有田中央高等学校清水分校との共催で総合的な学習の時間「SIMIZUタイム」(森林ウォーク)を実施した。午前9時過ぎに高野龍神スカイライン沿いの「山の家しみず」で清水分校の生徒を乗せたバスと合流し、 その後、ごまさんスカイタワーで休憩。広域基幹林道白馬線をバスで走り、3林班付近で下車。 研究林境界部の尾根から6林班のハタ谷まで、歩道と林道を歩きながら自然観察を行った。 正午ごろ事務所に戻った生徒は昼食後、坂野上助教による講義を受け、午後2時過ぎに解散となった。

|

|

|

|

| 霧に包まれた尾根沿いの歩道 | 天然生林で見られる樹木の説明 | コブトチ見本林を歩く | 坂野上助教による講義 |

ウッズサイエンス

2010年5月11日に事務所構内でコンパス測量を行った。前回4月27日のウッズサイエンスでコンパスの扱い方や測量方法について説明を受けた生徒は、 この日、研究林事務所周辺でコンパス測量の実習を行った。

|

|

|

|

| コンパスを据える | 測点を視準する | 測点間の水平距離を計算する |

ウッズサイエンス

2010年4月20日に今年度最初のウッズサイエンスを行った。今年度は3名の生徒が受講し、この日は柴田研究林長より研究林の概要などについて講義があり、 その後、林長と担当する技術職員の案内で研究林内を見学した。

|

|

||

| 柴田研究林長による講義 | 研究林内の見学 |

ウッズサイエンス

2010年1月19日に今年度最後のウッズサイエンスを行った。この日のウッズサイエンスが今年度最後なので、生徒はこの1年間を写真で振り返りながら感想文を書いた。

|

|

||

| 1年間の感想を書く | 最後の挨拶 |

ウッズサイエンス

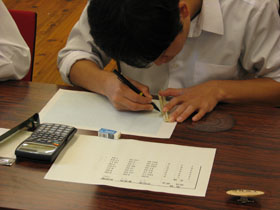

2010年1月12日に樹木種子の選別実習を行った。この日は、学術参考林内に設置した種子回収トラップで集められたものの中から、 樹木の種子を選別し、その数をトラップ毎に集計する作業を行った。 作業開始直後はなかなか種子が見つからず苦労していたが、 次第に慣れて、見つけた数を競い合うように作業を行った。

|

|

|

|

| 作業の様子 | 落葉の中から種子を探す | 見つかった種子 |

ウッズサイエンス

2009年12月22日に渓流水の調査を行った。今回は、研究林内の3箇所の谷で渓流水を採取し、 それぞれの酸性度(pH)と電気電解度(EC)を測定した。

|

|

|

|

| 渓流水を汲む | pHとECを測定する | 雪の中での実習 |

ウッズサイエンス

2009年12月15日に大型機械の操作実習を行った。今回は、グラップルが取り付けられた大型の油圧ショベルを使用し、 丸太を掴んでトラックに積み込む作業を行った。 使用する操作レバーやボタン、アクセルなどが多いため、 スムーズではないが、丁寧な作業が行えた。

|

|

||

| 操作の説明 | 丸太を掴む |

ウッズサイエンス

2009年11月24日に大型機械倉庫で溶接を行った。今回の作業は、林道の横断排水溝として使用する鋼製U字溝を、路面に安定して設置するための加工で、 生徒は、U字溝に取り付ける材料を切断機で切り、それをU字溝の底面に溶接した。

|

|

|

|

| 切断機で材料を切る | アーク溶接で材料を取り付ける | 仕上がりの様子 |

ウッズサイエンス

2009年11月17日に大型機械倉庫でワイヤーロープの加工を行った。ワイヤーロープの両端を輪にしたものを「スリング」と呼び、丸太の搬出作業等に用いられる。 生徒は、ワイヤーロープの構造について説明を受けた後、実際にスリングをつくる作業を行った。

|

|

|

|

| スリングの作り方を説明 | ロープの端を輪にして編み込む | 余った部分を切って完成 |

森林体験学習

2009年11月5日に、和歌山研究林の地域開放事業として、有田川町立八幡小学校5年生9名を対象に森林体験学習を行った。午後1時頃、研究林の10林班に到着した生徒は、職員からのこぎりの使い方を教わって、丸太切り体験と間伐体験を行った。 休憩時間には、ドングリを拾ったり、つるにぶら下がって遊ぶなど、秋の森を満喫していた。

|

|

|

|

| 丸太の両端をのこぎりで切る | 大きなスギの木を間伐 | 倒した木をみんなで持ち上げる | つるにぶら下がって遊ぶ |

後日、生徒さんからお手紙を頂きましたので、一部を紹介します。

「みんなで木を持ったけど、あんまりあがらなかった。木って重いと思いました。」

「(間伐は)細い木でもすごく時間がかかりました。でも切れたときは気持ちよかったです。」

「(丸太を切ることは)簡単そうに見えたけど、してみたらなかなか力がいり大変でした。」

「おみやげにもらった丸太で工作を作るのが楽しみです。」

「(間伐は)気持ちよくたおれてくれてうれしかったです。」

「木を切る時おさえててくれてありがとうございます。」

「(間伐で)倒れた時、『バキバキッ。』と鳴ったので気持ちよかったです。」

「木の働き、葉っぱや木の種類などいろいろ勉強になりました。」

「やさしく分かりやすく教えてくださったのですごくやりやすかったです。」

ウッズサイエンス

2009年10月27日に10林班の土場で丸太の検収を行った。この日は、前回のウッズサイエンスで造材した丸太の、長さと末口直径(幹の先の方の直径)、丸太の曲りの有無を確認し、 野帳に記入した。また、重機の操作を体験した。

|

|

|

|

| 曲りの有無の見分け方を説明 | 長さを測る | 重機の操作を体験 |

森林体験学習

2009年10月22日に、和歌山研究林の地域開放事業として、有田川町産業課主催の森林体験学習「森とあそぶまなぶ」を 有田川町立小川小学校と五西月小学校の4年生20名を対象に行った。午前10時に研究林に到着した生徒は、教育研究棟で德地林長より和歌山研究林の概要と森林の働きについて講義を受けた後、 コブトチ見本林に移動して、間伐と丸太切り体験、樹木識別学習をそれぞれ行った。

|

|

|

|

| 教育研究棟での概要説明 | 渓流水の酸性度を測ってみる | スギの丸太切り体験 | 天然林内を散策 |

|

|

|

|

| 葉っぱの匂いを嗅ぐ | アケビの果肉を食べる | 石でオニグルミの実を割る | カツラの木に登って記念撮影 |

ウッズサイエンス

2009年10月20日に10林班の土場で丸太の造材を行った。この日生徒は、全幹の状態で土場に搬出された作業道支障木を、重機を使って並べ直し、 効率よく丸太が生産できるよう長さを測り、チェーンソーで玉切りした。

|

|

|

|

| 搬出された木を重機で並べ直す | 丸太の長さを測る | チェーンソーで玉切る |

森林体験学習

2009年10月16日に、和歌山研究林の地域開放事業として、有田川町産業課主催の森林体験学習「森とあそぶまなぶ」を 有田川町立石垣小学校の4,5年生42名を対象に行った。午前10時頃研究林に到着した生徒は、教育研究棟で坂野上助教より和歌山研究林の概要と森林の種類や林業について説明を受けた後、 コブトチ見本林に移動して2組に分かれ、間伐体験と樹木識別学習をそれぞれ行った。 今回の間伐体験で生徒は見本林内のミズメをのこぎりで切り、樹木識別学習では色んな葉っぱの匂いや味を体験した。

|

|

|

|

| 教育研究棟での講義 | ミズメの間伐体験 | 職員も少し後押し | 狙った方向にちゃんと倒せた |

|

|

|

|

| ヒメシャラの肌に触れる | ヒイラギの葉を恐る恐る触る | タムシバの葉っぱをかじる | 黄色いカツラの葉は甘い匂い |

ウッズサイエンス

2009年10月6日に教育研究棟で講義と実習を行った。この日は和歌山研究林を利用して川の生態系について調査を行っている研究者に、研究の概要について講義して頂き、 その後、生徒は、実際の調査を見学・体験した。

|

|

|

|

| 講義の様子 | 顕微鏡で水生昆虫を観察する | 魚が食べた餌を調べる | 口から水を入れ吐き出させる |

ウッズサイエンス

2009年9月29日に10林班造林地で伐木実習を行った。前回に引き続いてのチェーンソーを使う作業ではあったが、丸太と立木では切り方が大きく異なる上、 傾斜地での作業ということもあり、生徒はいつになく緊張した面持ちで作業を行った。

|

|

|

|

| 伐木方法の説明 | 倒す方向に受け口を切る | 反対側から追い口を入れる | くさびを打ち込んで倒す |

森林体験学習

2009年9月17日に、和歌山研究林の地域開放事業として、有田川町産業課主催の森林体験学習「森とあそぶまなぶ」を 有田川町立田殿小学校の4年生35名を対象に行った。午前10時頃研究林に到着した生徒は、教育研究棟で德地林長より和歌山研究林の概要と森林の仕組みについて説明を受けた後、 コブトチ見本林に移動して2組に分かれ、のこぎりを使った間伐体験と、樹木識別学習をそれぞれ行った。 昼食後は、組を入れ替えてもう一方の体験学習を行い、午後2時過ぎに終了した。

|

|

|

|

| 教育研究棟へ | 雨水の酸性度を計測する | スギ造林地での間伐体験 | のこぎりで丸太を切る |

|

|

|

|

| 見本林内の歩道を歩く | 大きなモミの木に抱きつく | オニグルミの実を食べてみる | 葉っぱの匂いを嗅ぐ |

ウッズサイエンス

2009年9月15日に大型機械倉庫でチェーンソーの実習を行った。生徒はチェーンソーの仕組みと手入れの仕方について説明を受けた後、 丸太を輪切りにするだけでなく、鉛筆のように先を尖らせて杭として使えるようにも切った。

|

|

|

|

| 雨のため大型倉庫内で実習 | チェーンソーの仕組みを確認 | 丸太を輪切りにする | 斜めに切って尖らせる |

森林体験学習

この森林体験学習は、全日本空輸株式会社(全日空、ANA)の協力による市民教育活動の一環として、和歌山研究林が企画し、 8月24、25日の2日間、和歌山県立有田中央高等学校清水分校1年生21名を対象に、フィールド研の芦生研究林と上賀茂試験地で実施された。 生徒を乗せたバスは24日の午前7時過ぎに有田川町清水を出発し、午後1時頃京都府南丹市美山の芦生研究林に到着。 その後、研究林のマイクロバスに乗って杉尾峠に移動し、ここから3班に分かれて自然観察を行った。 生徒は芦生研究林の教職員による説明を受けながら、日本海に注ぐ由良川の源流部を見学したり、芦生でしか見られない植物を見るなど、 西日本最大の原生林と呼ばれる芦生の森林を体験した。 |

|

|

|

| 研究林のバスで林内へ移動 | 芦生の原生林を見学 | アシウスギの説明 | ナラ枯れ被害の説明 |

翌日は午前8時に芦生研究林を出発し、午前中は京都市北区の上賀茂試験地を見学した。 この試験地には外国産の樹木が多く植栽されており、講義室で柴田試験地長による概要説明を受けた後、柴田技術班長の案内で標本館と試験地構内を見学・散策した。

|

|

||

| 上賀茂試験地の概要説明 | 試験地構内を散策 |

ウッズサイエンス

2009年7月14日に八幡谷樹木園で樹木識別学習を行った。生徒たちは樹木を見分ける際のポイントについて説明を受けた後、 各自が樹木の検索図鑑を使い、葉の形や付き方などの特徴から、樹種名を調べた。

|

|

||

| 樹木の特徴を観察する | 図鑑と実物を見比べる |

ウッズサイエンス

2009年6月16日に学術参考林で甲虫調査を行った。前日に設置しておいたモニタリングサイト1000で使用しているピットフォールトラップを回収して、 教育研究棟に持ち帰り、どの様な甲虫が生息しているか、図鑑を使って調べた。

|

|

|

|

| トラップを取り出す | 甲虫を回収容器に移す | 捕獲した甲虫 | 図鑑で名前を調べる |

森林体験学習

2009年6月8日に、和歌山研究林の地域開放事業として、有田川町立八幡小学校5年生9名を対象に森林体験学習を行った。 生徒は9時半ごろ研究林に到着すると、八幡谷樹木園で樹木識別学習を行い、 その後10林班に移動してから樹木の識別テストを行った。 昼食後、植樹の説明を受けた生徒は、実際にヒメシャラ等の苗木の植栽を行った。 |

|

|

|

| 樹木の説明 | 葉っぱの匂いを嗅いでみる | 葉っぱから名前と特徴を答える | |

|

|

|

|

| 木の植え方の説明 | スコップなどで穴を掘る | 苗木を植える |

ウッズサイエンス

2009年6月2日に3林班造林地で測樹の実習を行った。測樹とは、樹木あるいは森林の成長量を測定することであり、 今回は造林地に植栽されているスギの樹高と胸高直径の測定を行った。 樹高の測定にはコンパスを使い、コンパス測量で学んだことを応用して、樹高を計算した。

|

|

|

|

| 橋を渡って造林地へ | 造林地の様子 | コンパスを据え付ける | 胸高直径を測定する |

ウッズサイエンス

2009年5月26日に八幡谷樹木園で植樹の実習を行った。八幡谷樹木園には、研究林内に生育している樹木が植栽されているが、枯死した樹種もあるため、 今回は、そのような樹種の苗木を樹木園内に植栽した。その後、研究林に隣接する奈良県の林業地を訪れ、 皆伐後の人工林にスギの苗木が植えられている様子を見学した。

|

|

|

|

| 植樹の仕方を説明 | くわで穴を掘り苗木を植える | 伐採直後の人工林を見学 | 苗木が植えられた人工林 |

「SIMIZUタイム」(ふるさと体験)

2009年5月13日に、県立有田中央高等学校清水分校との共催で「SIMIZUタイム」(ふるさと体験)を実施した。午前9時過ぎに研究林の事務所に到着した生徒は、教育研究棟にて德地林長による講義「森林と水について」を受講した。 昼食後、研究林から高野龍神スカイライン沿いの龍神ごまさんスカイタワーへ移動し、 その後、研究林内の林道をバスで走りながら林内の説明を受け、 10林班の土場から事務所までは歩いて林内を散策、午後2時45分に解散となった。

|

|

|

|

| 林長による講義 | 林内を散策 | 下がり滝を見学 |

ウッズサイエンス

2009年4月28日に事務所周辺でコンパス測量の実習を行った。測量とは土地の広さを測る作業であり、森林においても、その面積や森林内に生育する樹木の蓄積を算出する上で必要となる。 今回使用したコンパスは、磁針と望遠鏡からなる簡易な測量器機であり、地形に変化の多い森林での測量に適している。 生徒は、コンパスの仕組みと測量の概要についての説明の後、実際に作業を行った。

|

|

|

|

| コンパスを据え付けてみる | 事務所周辺を測量する | 巻尺で距離を測る | 方位角を読む |

ウッズサイエンス

2009年4月14日に教育研究棟でウッズサイエンスの開講式を行った。今年度のウッズサイエンスの受講生は、有田中央高校清水分校の3年生4名で、 最初の授業となるこの日は、坂野上助教より日本の林業についての講義と、和歌山研究林の概要説明、 ウッズサイエンスの内容について説明を受けた。

|

|

||

| 林業に関する講義 | ウッズサイエンスの説明 |

ウッズサイエンス

2009年1月20日に教育研究棟で林業に関する講義を行った。今年度最後のウッズサイエンスは、坂野上助教による「木材利用の現状と日本林業」と題した講義が行われた。 講義を聴き終えた生徒たちは、講義内容への質問や、1年間の感想を述べた。

|

|

||

| 林業に関する講義 | 講義を聴く生徒たち |

森林体験学習

2008年10月29日に、和歌山研究林の地域開放事業として、有田川町産業課主催の森林体験学習「森とあそぶまなぶ」を 有田川町立御霊小学校の4年生45人を対象に行った。この森林体験学習は、10月9日、27日の森林体験学習と同じく「紀の国森づくり基金活用事業」の一環として行われ、 生徒たちは、德地林長による講義を受けた後、コブトチ見本林で樹木観察や間伐体験などを行った。

|

|

|

|

| 林長による講義 | 小さなモミの木の葉っぱを触る | オニグルミの実を探す | のこぎりを使って丸太を切る |

森林体験学習

2008年10月27日に、和歌山研究林の地域開放事業として、有田川町産業課主催の森林体験学習「森とあそぶまなぶ」を 有田川町立田殿小学校と小川小学校の4年生43人を対象に行った。この森林体験学習は、10月9日の森林体験学習と同じく「紀の国森づくり基金活用事業」の一環として行われ、 生徒たちは、4林班のさがり滝を見学後、コブトチ見本林で樹木観察や間伐体験などを行った。

|

|

|

|

| 滝を間近で見る | 川の水に触れる | 小さな木の芽生えを見る | 1枚の葉っぱをしっかり観察 |

|

|

|

|

| 歩道を遮る倒木を乗り越える | カツラの木の前で記念撮影 | のこぎりの使い方を説明 | のこぎりで間伐体験 |

ウッズサイエンス

2008年10月28日に10林班で間伐実習を行った。前回に引き続き、チェーンソーを使って、伐倒・造材作業を行った。 2回目だったので作業もスムーズに行うことができた。

|

|

|

|

| 作業の順番を決める | チェーンソーでスギを切る | 倒れた木の枝を払う |

ウッズサイエンス

2008年10月21日に10林班で間伐実習を行った。今回の実習ではチェーンソーを使って、植栽後約40年のスギの伐倒と造材(丸太にする)を行った。 生徒は、職員の指示を受けながら、倒したい方向へ受け口を切り、その反対側から追い口を切って、20m近い高さのスギを伐倒した。 思ったところへ倒れない木もあったが、作業は無事終了した。

|

|

|

|

| 立木の切り方を説明 | チェーンソーで受け口を切る | 反対側に追い口を切る | |

|

|

|

|

| 狙った方向へ倒れた | 丸太の切り方を説明 | 決められた長さに丸太を切る |

森林体験学習

2008年10月20日に、和歌山研究林の地域開放事業として、有田川町立八幡小学校5年生15名を対象に森林体験学習を行った。 生徒は午後1時過ぎに研究林に到着すると、コブトチ見本林へ移動し、間伐作業と丸太切り体験を行った。間伐作業は、見本林に隣接する造林地で行った。傾斜地での大変な作業だったが、生徒は職員のアドバイスを受けながら、 自分たちの身長の何倍もの高さの木を、のこぎりを使って切り倒していった。

|

|

|

|

| 生徒からあいさつ | ヘルメットをかぶる | のこぎりで丸太を切る | 造林地へ移動 |

|

|

|

|

| 木の切り方を説明 | 実際にのこぎりで木を切る | 木が傾き始めて | 大きな音を立てて倒れた |

ウッズサイエンス

2008年10月14日に大型機械倉庫で林業機械の実習を行った。今回の実習では、丸太の運搬に使われる小型移動式クレーンの操作を行った。 クレーンの操作方法の説明を受けた生徒は、ワイヤーロープの束や丸太などをつり上げて、 所定の場所に降ろす作業を行った。

|

|

|

|

| クレーンの操作説明 | ワイヤーロープをつり上げる | 丸太にワイヤーロープをかける | 丸太をつり上げる |

森林体験学習

2008年10月9日に、和歌山研究林の地域開放事業として、 有田川町産業課主催の森林体験学習「森とあそぶまなぶ」を 有田川町立石垣小学校4,5年生を対象に行った。この森林体験学習は、「紀の国森づくり基金活用事業」の一環として、 町内川下の小学生を対象に、樹木観察や間伐体験を行うもので、 当日はまず、教育研究棟で德地林長から森林の機能について講義があり、 その後コブトチ見本林で、歩道を歩きながらの樹木観察や、 のこぎりを使った間伐体験などを、技術職員が講師となって行った。

|

|

|

|

| 森林の機能についての講義 | のこぎりで木を切る練習 | のこぎりを使った間伐体験 | 何とか切り倒すことができた |

|

|

|

|

| 歩道を歩きながら樹木観察 | サンショウの匂いを嗅ぐ | クサギの匂いも嗅ぐ | 木に登ってアケビの実を取った |

ウッズサイエンス

2008年10月7日に学術参考林で落葉層の採取を行った。樹木の落ち葉は、地表に堆積して落葉層を形成し、分解されて土壌に供給されているので、 落葉量と落葉の堆積量を調べることは、森林内の物質循環がどの様に行われているかの目安となる。 今回は、森林内の地表にどれだけの落葉が堆積しているかを調べるため、 スコップを使って落葉層を25cm四方の正方形に切り取り、採取した。

|

|

||

| 調査地の様子 | 落葉層を採取する |

ウッズサイエンス

2008年9月30日に大型機械倉庫でチェーンソーの操作実習を行った。職員からチェーンソーの仕組みや取り扱い上の注意点の説明を受けた生徒は、 専用の工具を使ってチェーンソーの調整を行い、 その後、丸太を切る実習を行った。 当日は、高校の校長先生をはじめ、県の職員も視察に訪れており、 生徒は緊張しながらの実習となった。

|

|

|

|

| チェーンソーの説明 | 各自で調整を行う | 校長先生に見守られての実習 | 間伐材の丸太を切る |

ウッズサイエンス

2008年9月16日に事務所で樹木種子の選別実習を行った。和歌山研究林では、樹木種子の豊凶を調べるため、学術参考林内で種子回収を行っている。 今回は、回収された種子を選別し、種類と数を調べる実習を行った。 葉っぱや枝の中から、小さな種子をピンセットで選り分ける大変な作業を、 職員からアドバイスを受けながら、生徒は黙々と行った。

|

|

|

|

| 作業の説明 | 見分け方をアドバイス | 選別できた種子 |

ウッズサイエンス

2008年9月9日に4林班で重機の運転実習を行った。今回は、重機(パワーショベル)を使用して4林班の作業道の路面補修を行った。 操作の説明の後、実際に重機に乗って、路面に崩れてきた土砂を掘り取り、 路面をならしていった。始めはぎこちない運転だったものの、次第にこつを掴んでいった。

|

|

||

| 土砂を掘り取る | 土砂を押して路面をならす |

ウッズサイエンス

2008年9月2日に教育研究棟で渓流水の水質測定を行った。今回は、研究林内の4箇所の谷で渓流水を採取して教育研究棟に持ち帰り、 pH(酸性度)とEC(電気電解度)をそれぞれ測定した。 同じように見える川の水も、流れ出る場所によって、 その水質に違いがあることがわかった。

|

|

|

|

| 渓流水の採取 | フィルターで水を濾過する | pHとECの測定器をセットする | 測定結果を記録する |

森林体験学習

この森林体験学習は、2004年12月21日に京都大学フィールド科学教育研究センターと全日本空輸株式会社(以下ANA)の間で調印された 合意書(詳しくはセンターホームページのセンタ-ニュース2004年度をご覧下さい)に基づき、和歌山研究林とANAが協力し、 森林・環境などに対して理解を深めて頂くことを目的とした市民教育活動の一環です。

- 日時

- 2008年8月24~25日

- 場所

- 京都大学フィールド科学教育研究センター森林ステーション芦生研究林(以下芦生研究林)・里域ステーション上賀茂試験地

- 目的

- 近畿圏を代表する森林である芦生研究林を体験し、和歌山研究林での体験(2008.05.14 「SIMIZUタイム」) との比較を通して森林生態系への理解を深め、地域(ふるさと)の自然・産業・文化を体験する事を通して、豊かに生きる心を育てる事を目的としている。

- 参加

- 和歌山県立有田中央高等学校清水分校1年生19名 引率教員4名

- 企画

- 和歌山研究林

- 協力

- ANA・芦生研究林

翌日は京都市内の上賀茂試験地を見学した。この試験地には外国産の樹木が多く植栽されており、 概要説明を受けた後、構内の散策や標本館の見学を行った。

|

|

|

|

| 天然林内を歩く | 湿原を散策 | 樹木の特徴を説明 | |

|

|

|

|

| 集合写真 | 上賀茂試験地の概要説明 | 試験地構内を散策 |

ウッズサイエンス

2008年7月1日に事務所周辺で樹高測定の実習を行った。樹木の高さを測るのには、様々な方法があり、今回は測稈(そっかん)とコンパス、レーザー距離計付きコンパス、 デジタルコンパス内蔵レーザー距離計をそれぞれ使用した。測稈は、釣り竿のような仕組みで、15m程度の高さにまで伸ばすことができる。 測定する木の根元に立って、木の先端まで測稈を伸ばして高さを測定する。 その他の器機の測定の仕組みはコンパスと同様で、レーザー距離計付きコンパスは、距離を自動で測定し、 デジタルコンパス内蔵レーザー距離計は、角度と距離の測定、樹高の計算まで自動で行うことができる。

|

|

|

|

| 測稈を伸ばす | 木の先端まで伸ばす | コンパスは巻尺で距離を測る | |

|

|

|

|

| レーザーで距離を測る | 角度も自動で測定できる | 測定結果から樹高を計算する |

ウッズサイエンス

2008年6月24日に事務所構内で樹木識別のテストを行った。前回、樹木園で説明した樹木の中から20種類について、 枝葉を見て樹種名とその特徴を解答用紙に記入した。 樹木園での識別学習から2週間間隔が空いたが、 生徒は枝葉をよく観察し、その特徴から樹種名を答えていた。

|

|

||

| テストの様子 | 試験問題の枝葉 |

ウッズサイエンス

2008年6月10,17日に八幡谷樹木園で樹木識別学習を行った。樹木園には、和歌山研究林で見られる主な樹木が植栽されており、樹種名と特徴について説明を行った。 そのうち数種については、検索図鑑を使って樹木の識別を行った。

|

|

|

|

| 葉っぱの特徴を説明 | 検索図鑑で樹種名を調べる | 樹木の特徴をメモする | 図鑑の写真と比較する |

ウッズサイエンス

2008年6月3日に事務所でコンパス測量の実習を行った。前回作成した図面には誤差があるため、今回は図面の修正を行い、 その後できあがった図面から、プラニメーターという器械を用いて 面積を計算した。また、パソコンでも面積を計算した。

|

|

|

|

| 図面を修正する | プラニメーターで面積計算 | パソコンで面積計算 |

森林体験学習

2008年5月30日に、和歌山研究林の地域開放事業として、有田川町立八幡小学校5年生15名を対象に森林体験学習を行った。 生徒は午前9時半から教育研究棟「j.Pod」にて、技術職員から植物の見分け方や、植樹作業の説明を受けた後、 八幡谷樹木園へ移動して、約1時間ほど樹木識別学習を行った。その後、植樹体験を行う10林班へ移動してから樹木識別テストを行い、昼休みをはさんで植樹体験を行った。 長谷川技術班長から植樹についての説明を聞き、コウヤマキとヒメシャラの苗木数本を受け取った生徒は、 スコップや鍬を手に取って各自が植樹を行った。

|

|

|

|

| 樹木識別等について説明 | 樹木識別学習 | 樹木園での様子 | 樹木識別テスト |

|

|

|

|

| 植樹についての説明 | 苗木を受け取る | 土を掘り苗木を植える | 木登りをして遊ぶ |

ウッズサイエンス

2008年5月27日に事務所でコンパス測量の実習を行った。前回の測量結果から水平距離を計算し、定規や分度器を使って方眼紙上に図面を作成した。 全ての測点が一枚の紙に収まるよう、縮尺や書き始める点の位置などに気を付けて作業を行った。

|

|

|

|

| 測量結果を計算する | 生徒同士で相談し合う | 定規等を使って作図する |

ウッズサイエンス

2008年5月20日に事務所周辺でコンパス測量の実習を行った。前回よりも測点を増やして測量を行ったが、2回目ということもあり、スムーズに作業を行うことができた。

|

|

|

|

| ポールを視準する | 傾斜角を合わせる | 斜距離を測る | 巻尺の目盛りを読む |

「SIMIZUタイム」(ふるさと体験)

2008年5月14日に、県立有田中央高等学校清水分校との共催で「SIMIZUタイム」(ふるさと体験)を実施した。 これは、同校の1年生を対象とした総合的な学習として行われ、地域(ふるさと)の自然・産業・文化を体験する事を通して、 豊かに生きる心を育てる事を目的としている。

午前9時半に研究林に到着した生徒は、

高野龍神スカイラインの龍神ごまさんスカイタワーへ移動、奈良県側に広がる林業地を見学した。

その後、バスで研究林内の林道を走りながら、研究林の森林について説明を受けた生徒は、

大型機械倉庫から事務所まで歩いて散策を行った。

昼食後、生徒は2班に分かれ、八幡谷樹木園での樹木識別学習と坂野上助教による講義を受けた。

|

|

|

|

| 林内を散策 | 下がり滝を間近で見る | 樹木園での学習 | 森林と林業についての講義 |

ウッズサイエンス

2008年5月13日に事務所でコンパス測量の実習を行った。コンパス測量では、方位角と傾斜角、斜距離を計測するが、その結果を図面に書く場合には、水平距離が必要となるため、 関数電卓とパソコンを使用して、前回の測量結果から水平距離を求めた。

|

|

||

| 関数電卓を使っての計算 | パソコンに測量結果を入力する |

ウッズサイエンス

2008年4月22日に事務所周辺でコンパス測量の実習を行った。コンパスは、方位・高さの計測に用いられる測量器械で、森林の面積算出や樹高測定する際等に使用される。 今回は、森林測量の概要とコンパスの仕組み、据え付け方についての説明の後、各自がコンパスの据え付けから事務所周辺の測量を行った。

|

|

|

|

| コンパスの説明 | コンパスを水平に据え付ける | 距離と角度を計測 | 計測結果を野帳に記録する |

ウッズサイエンス

2008年4月15日に教育研究棟で2008年度のウッズサイエンス開講式を行った。 ウッズサイエンスは、和歌山県立有田中央高等学校清水分校との共催で3年生を対象に2002年度より開講しており、 地域の主要な産業である林業や、身近な環境である森林について学習することを目的としている。今年度は4名の男子生徒が受講し、当日は德地林長による概要説明並びに講義の後、林内の見学を行った。

|

|

|

|

| 林長による概要説明 | 受講生の様子 | 林内で行っている調査の説明 | 下がり滝を見学 |

森林学習会

2008年2月26日に、有田川町立田殿小学校で森林学習会が行われ、 德地研究林長が講師として招かれた。 この森林学習会は、昨年11月の森林体験学習に引き続き、 「紀の国森づくり基金活用事業」の一環として行われたもので、 今回は、雨と川の水の違いについて、リトマス試験紙を用いてその酸性度を比較し、 弱酸性の雨水が、森林土壌を通過する過程で中性へと変化する仕組みを学習した。 (2月27日付朝日新聞和歌山版に、学習会を紹介する記事が掲載された。) |

|

|

|

| 研究林での調査について説明 | リトマス試験紙を水につける | 試験紙の色から酸性度を調べる | 森林土壌の働きを説明 |

ウッズサイエンス

2007年12月17日のウッズサイエンスでは、研究林内を流れる渓流水の採取・測定を行った。生徒は德地林長と共に研究林内4箇所の谷で渓流水を採取し、 それぞれのpH(酸性度)とEC(電気電解度)を教育研究棟で測定した。 その後、流域の植生や土壌の違いなどが、渓流水の性質に与える影響について、林長から講義を受けた。

|

|

|

|

| 研究林内の谷 | 谷を流れる渓流水を採取する | 測定機器の説明 | 採取した水を測定する |

森林体験学習

2007年11月30日に、和歌山研究林の地域開放事業として、 有田川町産業課主催の森林体験学習「森とあそぶまなぶ」を 有田川町立田殿小学校4年生を対象に行った。 この森林体験学習は、「紀の国森づくり基金活用事業」の一環として、 町内川下の小学生を対象に、樹木観察や間伐体験を行うもので、 当日はコブトチ見本林で、落ち葉や木の実を拾いながらの樹木観察や、 のこぎりを使った間伐体験、コースター作成を、技術職員が講師となって行った。 |

|

|

|

| 落ち葉や木の実を拾う | 拾った落ち葉の樹種名を調べる | 丸太を切りコースター作成 | 間伐作業を体験 |

ウッズサイエンス

2007年11月19日のウッズサイエンスでは、丸太の検収作業を行った。造林地から出された丸太は、土場に仮置きされており、 それらの長さと直径、曲りの有無を計測・集計(この作業を検収という)し、 集計し終わった丸太を土場に積み直した。

|

|

|

| 丸太の長さを測る | チェーンソーで長さを揃える | 丸太の直径を測る |

|

|

|

| 直径を木材チョークで書く | 丸太を重機で持ち上げる | 土場に丸太を積み直す |

ウッズサイエンス

2007年11月5日のウッズサイエンスでは、ワイヤロープの加工を行った。丸太などのつり上げにワイヤロープを使用する際には、その両端にアイと呼ばれる輪を作らなければならず、 その加工方法をアイスプライスと呼ぶ。 これにより、ワイヤロープをクレーン等のフックに引っかけることが可能になる。 ワイヤロープは、鋼でできたストランドと呼ばれる子縄をよりあわせた構造になっており、 生徒は、ロープの端の各ストランドをロープのストランド間に規定回数差し込んでアイを作った。

|

|

|

|

| 作業の様子 | 説明を受ける | ストランドのよりを解く | アイを作る |

ウッズサイエンス

2007年10月22日のウッズサイエンスでは、前回間伐してできた丸太を搬出する作業を行った。前回伐倒した立木は、一定の長さに切って丸太にされており、 今回はそれらをトラックに積み込み易いよう、重機でつり上げて、長さをそろえて並べた。

|

|

|

|

| 丸太にワイヤロープを巻く | 重機の操作を説明 | 運転者に合図をする | 丸太をつり上げる |

森林体験学習

2007年10月18日に、和歌山研究林の地域開放事業として、有田川町立八幡小学校5年生を対象に森林体験学習を行い、 24名の児童はスギ造林地で間伐作業を体験した。 今回間伐したスギ造林地は、昨年の森林体験学習でも現在の6年生が間伐を行ったが、 まだ手付かずの箇所があるため、引き続き間伐を行った。 児童たちは長谷川技術班長から間伐の目的について説明を受けた後、技術職員の指導の元、5班に分かれて作業を行い、 足場の悪い斜面での作業に悪戦苦闘しながら、他の班と競い合うように間伐を行った。 |

|

|

|

| 間伐についての説明 | 木の切り方を説明 | のこぎりを使って木を切る | 木を倒すことができた |

ウッズサイエンス

2007年10月1日のウッズサイエンスでは、前回学習したチェーンソーを使って間伐作業を行った。この日の授業は、実際に職員が間伐作業を行っている現場へ行って、作業の様子を見学し、 立木の伐倒方法や安全の確保について説明を受けてから、各自が作業を行った。

|

|

|

|

| 木の伐倒方法の説明 | 倒したい方向へ受け口を切る | 次に追い口を切って倒す | 倒した木の枝を払う |

ウッズサイエンス

2007年9月10日のウッズサイエンスでは、林業機械の実習を行った。生徒は今回、刈払機とチェーンソーについて、それぞれの仕組みと使い方、整備の仕方について説明を受け、 その後、刃の取り付けやエンジンの始動などを実際に行った。

|

|

|

|

| 刈払機の説明 | エンジンを始動する | チェーンソーの仕組みを説明 | 部品を取り外して整備する |

森林体験学習

この森林体験学習は、2004年12月21日に京都大学フィールド科学教育研究センターと全日本空輸株式会社(以下ANA)の間で調印された 合意書(詳しくはセンターホームページのセンタ-ニュース2004年度をご覧下さい)に基づき、和歌山研究林とANAが協力し、 森林・環境などに対して理解を深めて頂くことを目的とした市民教育活動の一環です。

- 日時

- 2007年8月24~25日

- 場所

- 京都大学フィールド科学教育研究センター森林ステーション芦生研究林(以下芦生研究林)

- 目的

- 近畿圏を代表する森林である芦生研究林を体験し、和歌山研究林での体験(2007.05.09 「SIMIZUタイム」) との比較を通して森林生態系への理解を深め、地域(ふるさと)の自然・産業・文化を体験する事を通して、豊かに生きる心を育てる事を目的としている。

- 参加

- 和歌山県立有田中央高等学校清水分校1年生25名 教諭4名

- 企画

- 和歌山研究林

- 協力

- ANA・芦生研究林

生徒は、研究林教職員から、芦生の森林の特徴や歴史、研究林内で行われている調査や研究などについて説明を受けながら、 人工林の多い和歌山研究林とは違い、手付かずの状態の森林が多く残されている芦生研究林での体験学習を楽しんだ。

|

|

|

| 芦生研究林の概要説明 | 湿原を散策 | 天然林の説明 |

|

|

|

| 川辺で休憩 | 由良川源流部に向かって歩く | 集合写真 |

ウッズサイエンス

2007年7月2日のウッズサイエンスでは、樹木識別テストを行った。まず、前回の樹木識別実習で調べた樹木を見て、その特徴を復習し、 その後、その中から20種類の樹木について、名前と特徴を答えるテストを行った。 生徒は、前回の実習の際に学んだ知識や専門用語を駆使して解答しており、 わずかな時間の実習であったが、樹木識別の技術がある程度身に付いたと思われる。

|

|

|

|

| 前回の復習 | 出題された樹木は20種類 | 葉の特徴から樹種を推測 | 1学期の感想文を書く |

テスト終了後、1学期のウッズサイエンスを受講しての感想文を書いてもらった。以下にその一部を紹介する。

○コンパス測量について

コンパス測量は、初めての体験だったので、測量器の使い方がわからなくて大変でした。

何回かやっていく内に、少しずつ正確に測れるようになったような気がしてうれしかったです。

とても良い勉強になりました。

○樹木学習について

緑に囲まれて生活しているのに、案外樹木の名前を知らなかったことに、少しびっくりしました。

スギ、ヒノキ、サカキ等は、生活になじみがあって知っているけれど、ホオノキやヤブニッケイ等知らなかった樹木を覚えることができ、

良かったです。

○1学期全体の感想

1学期は、測量と樹木の観察をして、清水でしかできないようなことができたので良かったです。測量はみなさんがやさしく教えてくれたので徐々に慣れてきてできるようになったので良かったです。

でももっといい数値をとりたかったです。

樹木の観察では、測量よりも時間が少なかったけど、たくさんの木の名前や特徴が知ることができたので、とても良かったと思います。

ヒノキとスギぐらいしか分からなかったですが、他の木も知れて、自分のためになったので良かったです。

○2学期の希望

2学期は1学期とは違って、チェンソーや刈払機等、道具を使った授業が多いので、危険なこともあるかもしれないので、

気を付けて楽しくできたらいいなと思います。

ウッズサイエンス

2007年6月11日、25日のウッズサイエンスでは、八幡谷樹木園で樹木識別実習を行った。八幡谷樹木園には、研究林内に生育している代表的な樹木が植栽あるいは自生しており、 各種森林体験学習の際にも、樹木識別学習の場として利用されている。 生徒は、葉の種類や付き方等について説明を受けた後、配られた樹木の検索図鑑を使って、 葉の形や色などの特徴から樹種名を調べる実習を行った。

|

|

|

|

| 葉の付き方の説明 | 樹種ごとに特徴を説明 | 検索図鑑を使って樹種を調べる | 様々な樹木の葉を比較 |

ウッズサイエンス

2007年6月4日のウッズサイエンスでは、前回の測量結果を元に製図を行った。製図方法の説明を受けた生徒は、全円分度器や三角スケール(製図用定規)を用いて、 方眼紙に100分の1の縮尺で平面図を製図した。 書き終えた平面図は、職員が事前に作成しておいたものと重ね合わせて、 間違っている箇所がないかチェックを行った。 測量結果は誤差を含んでおり、そのまま製図を行っても始点と終点はつながらないので、 全体の誤差を、始点からの距離に応じて配分し、修正図を作成した。

|

|

|

|

| 製図方法の説明 | 分度器と定規の使い方を説明 | 方眼紙に製図を行う | 紙を重ね合わせて比較 |

森林体験学習

2007年5月31日に、和歌山研究林の地域開放事業として、有田川町立八幡小学校5年生24名を対象に森林体験学習を行った。 生徒は午前9時半から教育研究棟「j.Pod」にて、徳地直子林長から研究林の説明と食物連鎖についての講義を受けた後、 八幡谷樹木園へ移動して、約1時間ほど樹木識別学習を行い、午前11時半から大型機械及び自動車格納庫で昼食を取って、 樹木識別テストを行った。午後からは10林班に移動して植樹体験を行った。 長谷川技術班長から植樹についての説明を聞き、技術職員の植樹作業を実際に見た生徒は、 事前に用意しておいたブナとヒメシャラの苗木数本と、スコップや鍬を手に取って各自が植樹を行った。

|

|

|

|

| 林長による講義 | サンショウの匂いを嗅ぐ | 説明を聞いてメモを取る | 樹木識別テスト |

|

|

|

|

| 技術班長による植樹の説明 | 植樹作業の様子 | スコップで穴を掘る | 苗木が倒れないよう植える |

ウッズサイエンス

2007年5月14日のウッズサイエンスでは、前回に引き続きコンパス測量の実習を行った。 前回は、コンパスを据え付けやすい場所での測量だったが、 今回は、舗装されていない傾斜地を含む、森林に近い環境での測量を行った。事務所周辺の7点に杭を立てて、それらを順に測量し、結果をパソコンに入力して精度を計算した。 一般にコンパス測量の許容誤差は1/200~1/300とされているが、今回は1/100前後の精度であった。 しかし、前々回は目盛りの読み間違いなど大きなミスが見られたが、 今回はさほど大きなミスもなく、回を重ねる毎に精度は向上していくと思われる。

|

|

|

|

| コンパス測量の準備 | 傾斜地でのコンパス据え付け | 目盛りの読み方の説明 | 測量結果をパソコンに入力し精度を計算 |

「SIMIZUタイム」(ふるさと体験)

2007年5月9日に、県立有田中央高等学校清水分校との共催で「SIMIZUタイム」(ふるさと体験)を実施した。 これは、同校の1年生を対象とした総合的な学習として行われ、地域(ふるさと)の自然・産業・文化を体験する事を通して、 豊かに生きる心を育てる事を目的としている。午前9時半に5,6林班の境界にあるハコヤ尾入り口に集合した生徒は、3班に分かれて森林ウォークに出発した。 途中、德地林長や技術職員から天然林を構成するブナやヒメシャラ、モミ、ツガの特徴や、 倒木による天然林の更新について説明を受け、スギ、ヒノキの造林地で休憩を取りながら、午前11時半にはハタ谷へ到着した。

午後からは2班に分かれて、 德地林長による講義「森林の役割について」または、八幡谷樹木園での樹木観察を行い、 午後2時45分に終了となった。

|

|

|

| 林長の挨拶 | 天然林の樹木の説明 | 倒木による更新の説明 |

|

|

|

| 林長による講義 | 樹木園での樹木観察 | 参加者全員の集合写真 |

ウッズサイエンス

2007年4月23日のウッズサイエンスでは、コンパス測量の実習を行った。 コンパスは、方位・高さの計測に用いられる測量器械で、森林の面積算出や樹高測定する際等に使用される。 今回は、森林測量の概要とコンパスの仕組み、据え付け方についての説明の後、実際に事務所周辺で測量を行った。 |

|

|

|

| 森林測量についての説明 | コンパスについての説明 | 据え付け方法の説明 | 事務所周辺の測量 |

ウッズサイエンス

2007年4月16日に、2007年度のウッズサイエンス開講式を行った。 ウッズサイエンスは、和歌山県立有田中央高等学校清水分校との共催で3年生を対象に2002年度より開講しており、 地域の主要な産業である林業や、身近な環境である森林について学習することを目的としている。今年度は3名の男子生徒が受講し、当日は德地林長による概要説明並びに講義の後、 間伐材の枝を利用した名札の作成、林内の見学を行った。

|

|

|

|

| 德地林長による概要説明 | 森林についての講義 | 名札を作成 | 林内の見学 |

森林体験学習

2006年10月27日に、和歌山研究林の地域開放事業として、有田市立田鶴小学校の5年生を対象に森林体験学習を行った。 田鶴小学校は有田川の河口域に位置しており、今回は森と海のつながりについて学習することを目的として行った。 60名の児童は2クラスに分かれ、德地直子林長による講義と樹木識別学習を、午前と午後で入れ替えてそれぞれ行った。講義は教育研究棟「j.Pod」で行われ、森に降った雨と、森から流れ出る川の水についての話の後、雨と川の水の酸性度などを測った。 樹木識別学習の前には八幡谷学術参考林へ移動し、有田川の支流である湯川川の源流部を見学した。 児童たちは、普段身近に見ている大きな川が、遠く離れた小さな谷から流れ始めていることを学び、 源流部の谷に沿って設置された傾斜のきつい歩道を歩くことで、その環境の違いを体験した。 八幡谷樹木園での樹木識別学習では、様々な樹木を見て、触れて、匂いを嗅ぐことで、その特徴を覚えた。

|

|

|

|

| 德地林長による講義 | 渓流水と雨水の酸性度を測る | 源流を目指して歩道を歩く | 湯川川の源流部を見学 |

|

|

|

|

| 樹木の葉の大きさを見比べる | 葉の形や付き方の説明 | 特徴から樹木を識別するテスト | 講義の後で水遊びを楽しんだ |

森林体験学習

2006年10月19日に、和歌山研究林の地域開放事業として、有田川町立八幡小学校5年生を対象に森林体験学習を行った。 当日は13名の児童が参加し、午前中は教育研究棟「j.Pod」にて徳地直子林長による講義を受け、その後八幡谷樹木園へ移動し、 3班に分かれて樹木識別学習を行った。コブトチ見本林に移動して昼食をとった後、樹木識別テストを行い、スギ造林地で間伐体験を行った。 今回間伐したスギは平成3年に植栽したものだったが、成長の度合いは木によってまばらで、 大きな木の伐倒に挑戦した児童は、何度も休憩しながらではあったが一人で切り倒し、 木が倒れたときの衝撃の大きさに歓声を上げていた。

|

|

|

|

| 德地林長による講義 | テレビ和歌山による取材 | 樹木識別学習 | 樹木識別テスト |

|

|

|

|

| 人工林の間伐について説明 | のこぎりの使い方を説明 | 実際にスギの木を切る | 無事に木を倒すことができた |

森林体験学習

この森林体験学習は、2004年12月21日に京都大学フィールド科学教育研究センターと全日本空輸株式会社(以下ANA)の間で調印された 合意書(詳しくはセンターホームページのセンタ-ニュース2004年度をご覧下さい)に基づき、和歌山研究林とANAが協力し、 森林・環境などに対して理解を深めて頂くことを目的とした市民教育活動の一環です。

- 日時

- 2006年8月24~25日

- 場所

- 京都大学フィールド科学教育研究センター森林ステーション芦生研究林(以下芦生研究林)

- 目的

- 近畿圏を代表する森林である芦生研究林を体験し、和歌山研究林での体験(2006.05.31 「SIMIZUタイム」) との比較を通して森林生態系への理解を深める

- 参加

- 和歌山県立有田中央高等学校清水分校1年生21名 教諭3名

- 企画

- 和歌山研究林

- 協力

- ANA・芦生研究林

|

|

|

|

| 天然林の説明 | アシウスギの説明 | カシノナガキクイムシが幹に入った跡を見る | ナラ枯れ被害を受けたミズナラの大木 |

|

|

|

|

| ブナの幹に聴診器をあてて水の音を聞く | トチノキの根元にできた穴に入ってみる | 丸太の橋を渡る | 由良川の源流部に到着 |

生徒は、研究林職員から、芦生の森林の特徴や歴史、現在大きな問題となっている カシノナガキクイムシによるミズナラの被害などについて説明を受けながら、 人工林の多い清水の森とは趣の異なる、芦生の豊かな自然を満喫した。

|

|

|

|

| 杉尾峠からの眺め | かすかに若狭湾が見える | 記念撮影 | 生徒の代表から挨拶 |

山観察会

2006年8月2日に、有田川町清水行政局教育課主催の山観察会を行った。 当日は、旧清水町内の3つの小学校から4~6年生の児童16名が参加した。 午前中は德地林長の挨拶の後、八幡谷樹木園に移動し、4班に分かれて樹木観察を行い、 昼食後、午前中に観察し学習した内容を復習し、その後樹木識別テストを行った。 |

|

|

| 挨拶と概要説明 | 注意事項と樹木観察の説明 | 樹木園に生える樹木の特徴を説明 |

|

|

|

| 手にとって匂いを嗅いでみる | 観察中のメモを見ながら復習 | 樹木の識別テスト |

テスト終了後、様々な樹木の枝や葉を使った工作を行った。 のこぎりを使って枝を適当な大きさに切り、小刀や紙やすりを使って形を整え、 コースターやキーホルダーを作ったり、パウチフィルムに葉っぱを挟んだものを作ったりした。 工作終了後閉会式を行い、徳地林長から採点したテストの解答用紙と、その得点に応じた認定証がそれぞれ手渡され、 午後3時に解散となった。

|

|

|

|

| 工作の様子 | 太い枝をのこぎりで切る | 輪切りにした枝に焼き印を押す | 手作りコースターの完成 |

|

|

|

|

| 小刀を使ってキーホルダー作り | パウチフィルムで葉っぱ図鑑 | 認定証の授与 | 参加者全員で記念撮影 |

森林作業体験

2006年6月29日に、有田市立田鶴小学校の6年生51名が参加して、森林作業体験が行われた。 当日は好天に恵まれ、野外での作業には最適の日和となった。 児童は9時30分に研究林に到着すると、長谷川技術班長による挨拶並びに概要説明の後、コブトチ見本林に移動し、 2クラスに分かれて、間伐・枝打ち体験と樹木識別学習をそれぞれ行った。 昼食後、クラスを入れ替えてもう一方の体験・学習を行い、15時に解散となった。 |

|

|

|

| 挨拶と概要説明 | 体験内容の説明 | 樹木の見分け方を説明 | 樹木の識別テスト |

|

|

|

|

| のこぎりを使って針葉樹を間伐 | 倒れるぞー! | やったー! | おかげで林が明るくなりました |

「SIMIZUタイム」(ふるさと体験)

2006年5月31日に、県立有田中央高等学校清水分校との共催で「SIMIZUタイム」(ふるさと体験)を実施した。 これは、同校の1年生を対象とした総合的な学習として行われ、地域(ふるさと)の自然・産業・文化を体験する事を通して、 豊かに生きる心を育てる事を目的としている。午前は、天然林とスギ・ヒノキ人工林の自然観察を行い、 午後は、

- 德地研究林長による講義「森林と水」-雨と渓流水や上流(上湯川)~下流(有田市)について水の成分変化-

- 技術職員の指導によるチェーンソーの体験学習

|

|

|

| 二次林の説明 | ブナの倒木とその影響について | 森林と水についての講義 |

|

|

|

| 渓流水の水質を調べる | チェーンソーについての説明 | チェーンソーで丸太を切る |

森林体験活動

和歌山研究林の地域開放事業として清水町立八幡小学校5年生19名に対し、 清水町の産業の中で大きなウェイトを占める林業を理解し、豊かな人間性を育てるために校外学習 「豊かな体験活動 森林体験活動」を行った。

- 日時

- 2005年10月21日

- 内容

- 八幡谷樹木園での樹木観察、樹木識別テスト

- 4林班スギ・ヒノキ造林地での間伐・枝打ち体験

|

|

|

| 日程説明 | 樹木識別学習 | 樹木識別テスト |

|

|

|

| 間伐体験(受け口を伐る) | 間伐体験(追い口を伐る) | 枝打ち体験 |

森林体験学習

この森林体験学習は、2004年12月21日に京都大学フィールド科学教育研究センターと全日本空輸株式会社(以下ANA)の間で調印された 合意書(詳しくはセンターホームページのセンタ-ニュース2004年度をご覧下さい)に基づき、和歌山研究林とANAが協力し、 森林・環境などに対して理解を深めて頂くことを目的とした市民教育活動の一環です。

- 日時

- 2005年8月24~25日

- 場所

- 京都大学フィールド科学教育研究センター森林ステーション芦生研究林(以下芦生研究林)

- 目的

- 近畿圏を代表する森林である芦生研究林を体験し、和歌山研究林での体験(2005.05.30 「SIMIZUタイム」) との比較を通して森林生態系への理解を深める

- 参加

- 和歌山県立有田中央高等学校清水分校1年生17名 教諭3名

- 企画

- 和歌山研究林

- 協力

- ANA・芦生研究林

|

◎最初の一滴 由良川の源流、上谷の最上流部です。ここより由良川が始まり、舞鶴まで流れていきます。 説明 芦生研究林 淺野技術職員 |

|

◎大きな穴 大きなトチノキの根元にあったウロ(穴)です。クマが冬眠出来そうな位大きなウロでした。 ※注 学生です。 |

|

◎産卵場所 この水溜まりは枯れることが殆どありません。時期になると、水溜まりの上に張り出したトチノキの葉に、モリアオガエルが沢山の卵を産み付けます。 説明 芦生研究林 大橋技術職員 |

|

◎ナラ枯れ被害 芦生研究林では、近年ミズナラの立ち枯れが目立っています。カシノナガキクイムシが関与していると考えられ、現在調査が行われています。中央に見える木屑をフラスといい、カシノナガキクイムシの幼虫が幹に入った痕跡です。 |

|

黄色のテープを巻いているミズナラには薬剤を注入しています。カシノナガキクイムシに対する調査の一部です。 説明 芦生研究林 柳本技術職員 |

|

◎クマハギ 一部スギの皮が剥がれています。ツキノワグマの仕業です。幹には鋭い歯の跡がたくさん残っていました。 説明 芦生研究林 長野事務掛長 |

山観察会

2005年8月17日に和歌山研究林と清水町教育委員会の共催事業である海山探検隊の第2弾「山観察会」を行った。 清水町内の小学校4校より4~6年生20名が参加し、午前は樹木の説明、午後は樹木識別テスト・木工体験などを行った。 |

|

|

|

| 樹木の説明 | 天然生林を歩く | 樹木識別テスト | 葉のラミネート加工 |

|

|

|

|

| 木工体験 | ノコギリを使って丸太を切る | 焼き印を押したコースター | テスト結果の発表 |

海観察会

和歌山研究林と清水町教育委員会共催による海観察会が有田郡広川町小浦の浜で行われた。 瀬戸臨海実験所の宮崎勝己先生が観察会の講師をした。町内15名の小学生が1時間ほどの観察会で約30種の磯にすむ生物を見つけ、 宮崎先生からの説明に熱心に耳を傾けていた。

- 日時

- 2005年8月5日

- 目的

- 児童・生徒が自然との直接体験を通して「豊かな感性」「自然に対する見識」「環境にやさしい行動」 などの育成を目的として実施した。また、清水町が山間の町であり、普段触れたり、 目にすることのない磯にすむ生物に学び親しむために行われた。

|

|

|

|

| 概要説明 | 観察会の様子 | 採集した生物 | 採集した生物の解説 |

「SIMIZUタイム」(ふるさと体験)

2005年5月30日に県立有田中央高等学校清水分校との共催で、地域(ふるさと)の自然・産業・文化を体験する事を通して、 豊かに生きる心を育てる事を目的とした「SIMIZUタイム」(ふるさと体験)を実施した。同校の1年生を対象とし、午前は、天然林とスギ・ヒノキ人工林の自然観察を行い、 午後は、

- 德地研究林長による講義「森林と水」-雨と渓流水や上流(上湯川)~下流(有田市)について水の成分変化-

- 技術職員の指導によるチェーンソーの体験学習

|

|

|

| 天然林の説明 | 人工林の説明 | 下層植生の説明 |

|

|

|

| ブナの大木 | チェーンソー体験学習 | 講義「森林と水」 |

| 参加者感想 |

| (男子) |

| 山の中で温度が変わると生えている木が変わってくるのですごいなと思いました。 鹿の予防に黒い網を張っているのを初めて知りました。 チェーンソーの体験は初めは心配していたけどチェーンソーの使い方や切り方が分かってとてもよかったです。 |

| (女子) |

| 山を歩くのがあんなに大変だと思っていなかったから、実際歩いてみてすごく疲れた。 土が滑って転んで痛かったし、傾斜が急で怖かった。でも、木はそんな所に根をはって生きているんだと思うとすごいと思った。 木の名前や葉のことをいっぱい教えてもらえて楽しかった。チェーンソー体験も最初は怖かったけど、楽しかった。 私たちは近くに森林があるのに木に接することがあまりないので今回SIMIZUタイムで木とたくさん触れ合うことができて嬉しかった。 |