フィールド科学教育研究センター 小林 和也

1.背景

野生動物と車両の衝突事故は、人命と生物多様性保全に関わる大きな問題です。このような事故を防ぐためには、過去の事故データを分析し、有効な対策を議論することが重要と考えられています。しかし、欧米と比べてアジアではこのような研究はまだ少ない傾向にあります。また、これまで各国では主に道路での事故(ロードキル)について研究が進められてきており、鉄道事故(レールキル)はあまり注目されてきませんでした。

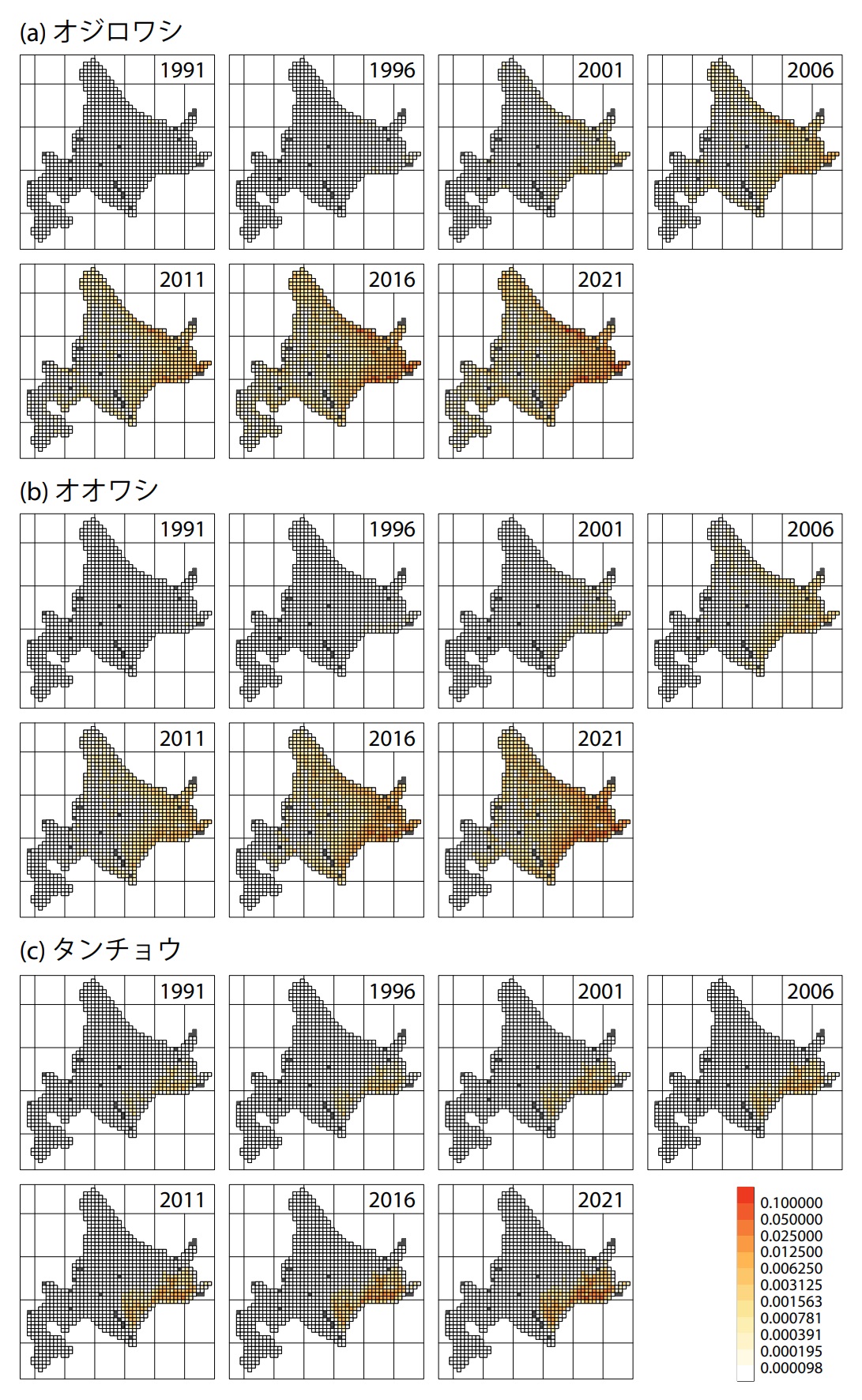

本研究では、環境省が北海道で収集した 31 年分の道路と鉄道での事故記録を活用し、希少鳥類であるオジロワシ、オオワシ、タンチョウの車両事故における時空間的動態の解明を目的としました。交通事故はこれらの種の存続を脅かす要因として以前から認識されていましたが、今まで学術的な分析は実施されてきませんでした。そのため、今回の研究を通して北海道内における事故発生パターンおよび各種における特徴を科学的に理解し、事故対策へ役立つ情報を得ることを目指しました。

2.研究手法・成果

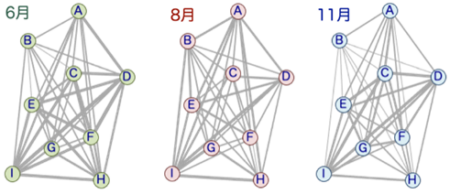

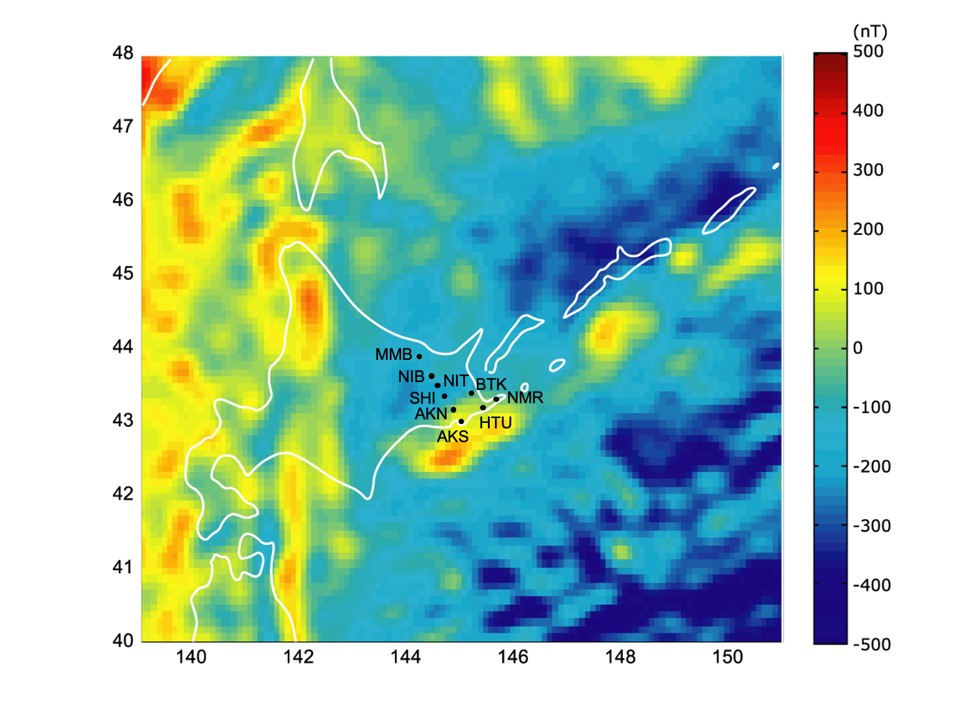

本研究ではまず、環境省が 1991 年から 2021 年にわたり北海道で収集した道路と鉄道での事故記録を提供いただきました。この記録の中から、車両との衝突が保全上のリスクとして懸念されているオジロワシ、オオワシ、タンチョウ(いずれも環境省レッドリスト絶滅危惧 II 類、環境省保護増殖事業対象種)のデータを抽出しました。これらの種で衝突事故の時空間的動態を明らかにするために、季節、土地利用、地域を説明変数として年変動を状態空間モデル(用語 1)で解析しました。

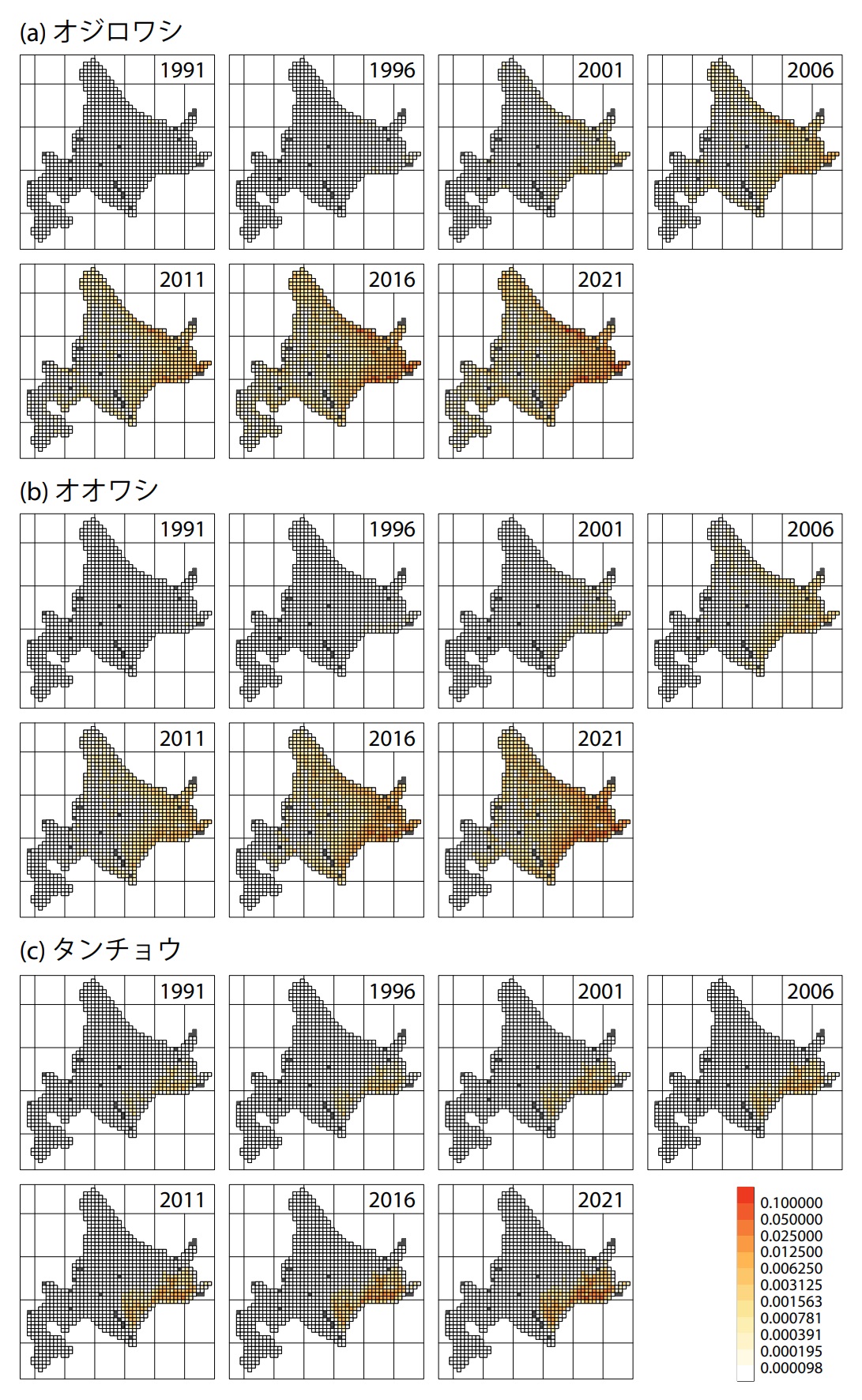

解析の結果、北海道全土で回収された個体の期待値は、1991 年から 2021 年の間にいずれの種においても数百から数万倍に増加したことが示唆されました。要因としては個体数の増加、事故発生確率の増加、事故の目撃・報告確率の増加が考えられます。また、それぞれ種において利用している環境や生息地での事故発生件数が多いこと、渡りの性質の違いを反映した季節性があることが示され、事故発生パターンには種間差があることもわかりました。

3.波及効果、今後の予定

オジロワシ、オオワシ、タンチョウにおけるロードキルとレールキル事故は長年懸念されてきましたが、本研究では統計的に事故が増加していることを示し、希少鳥類のロードキル/レールキル問題を客観的なデータを基に議論する重要な基礎を固めることができました。前述のとおり、事故増加の理由としては、(1)個体数の増加、(2)事故発生確率の増加、(3)事故の目撃・報告確率の増加、の三つが考えられ、今後の研究でこれらの要因を一つずつ紐解いていく必要があります。また、オジロワシ、オオワシ、タンチョウの生態学的特性や生息環境が事故発生の推定値の違いとしても反映されていました。このような種差は、各種に特化した車両事故対策に役立てることができる上に、生息域・利用する環境をはじめとした各種の基礎的な生態情報の理解にもつながると期待されます。

研究者のコメント

このプロジェクトは若手研究者が集まってそれぞれの本業とは別のサブテーマとして動いていたため、プロジェクト専用の予算がない中で、打ち合わせや学会発表を重ね、何とか論文出版にたどり着いたものです。これまでもオジロワシ、オオワシ、タンチョウなどの北海道の大自然を代表する希少鳥類の交通事故増加は専門家の間では示唆されていましたが、データが公にされておらず、経年変化や季節性、土地利用などとの関連性を示した詳しい解析もなされていませんでした。本研究によりデータや解析手法、解析結果を公開でき誰もが利用できるようになったことにより、希少鳥類の交通事故死という喫緊の課題に対して、有効な手段を模索できるようになると期待しています。

用語解説

状態空間モデル:生き物の個体数の経年変化のような時系列データは、どうしてもある時点の個体数は直前や直後の個体数と似た値になります。そこでそれぞれの年の個体数を直接解析するのではなく、変化量を解析するなどの工夫が必要になります。また同じ年に同じように調査を行っても、偶然によって目撃出来たり出来なかったりしてしまうため、全く同じ個体数が目撃されるとは限りません。このような観測誤差と変化量を同時に推定するためのモデルが状態空間モデルと呼ばれる解析手法です。

文献情報

- タイトル:Long term data reveals increase in vehicle collisions of endangered birds in Hokkaido, Japan(長期データによって示された北海道における希少鳥類の車両事故件数の増加)

- 著者:小林和也、内藤アンネグレート素、貞國利夫、森井悠太

- 掲載誌:Conservation Science and Practice DOI:10.1111/csp2.13250