標茶区の構内でドローンの操縦方法の講習会を開催しました。

これまで、あまり使ったことのない職員向けに実施したもので、飛行計画の作成から機体の点検、周囲の安全確保、操縦時の注意点などについて、参加者それぞれで実際にドローンを飛ばして確認しました。

若干風があったため、位置情報による補助があっても、機体が流される感覚も体験しました。

今後、業務で積極的に活用し、調査精度の向上や効率化につなげていきたいと思います。

標茶区の構内でドローンの操縦方法の講習会を開催しました。

これまで、あまり使ったことのない職員向けに実施したもので、飛行計画の作成から機体の点検、周囲の安全確保、操縦時の注意点などについて、参加者それぞれで実際にドローンを飛ばして確認しました。

若干風があったため、位置情報による補助があっても、機体が流される感覚も体験しました。

今後、業務で積極的に活用し、調査精度の向上や効率化につなげていきたいと思います。

小雪傾向のまま立春を迎え、このまま冬が終わるかと思っていたらドカ雪が降りました。

ほとんど雪がなかった十勝地方では1日で1mを超える記録的な積雪となったそうですが、北海道研究林も標茶区は24cmから64cm、白糠区は8cmから一気に107cmの積雪となりました。

湿気を含んだ重たい雪で、朝から重機が大活躍しています。着雪による造林木への被害も心配です。

最後に残しておいた固定標準地調査サイト、湿性林の調査を行いました。

冬以外はぬかるみで歩きにくいため、凍り付くのを待って決行しました。ここ数日よく晴れて氷点下10度を下回る日が続いていたので、足元のコンディションはまずまず。その分気温は低く、谷底で日当たりも悪く、時折雪がちらつき寒さは厳しかったです。

途中、地上1m程度のホザキシモツケの藪の中に鳥の巣を見かけました。鳥は種ごとに異なる巣を作るのですが、主がいないと何の鳥が作ったものか分からないことも多いです。この巣から旅立った雛たちは今頃大きくなって、どこか遠くで羽ばたいているのかもしれません。

秋も深まってきた今日この頃、固定標準地調査を進めています。固定標準地調査ではプロット内の樹木の直径と樹高を測定し、森の蓄積などを算出します。

トドマツ人工林の調査中、林内に残された風格のある古い株に出会いました。すっかり中は朽ちて(一部焼け焦げて)なくなっていましたが、胸高直径1mを超えるミズナラであったと思われます。ここが造林地になる前、演習林になる前、さらには軍馬補充部になる遥か前からこの地を見守ってきたかと思うと畏敬の念を覚えます。

10月8日から10日にかけて全国にある大学演習林の技術職員を対象とした研修を標茶区と知床で開催しました。研修には北海道大学から3名、東京大学から2名、東京農業大学から1名が参加し、野生動物と人とのかかわりについて最前線で活動している方から話を聞くなどして知見を広げました。

知床では開拓跡地の森林再生やヒグマの管理に携わる知床財団の職員の方と、自然ガイドを行っている方から、世界有数の密度で生息していると言われるヒグマとの付き合い方、エゾシカ個体数の管理や防除の方法、自然の変化などについて解説を受けました。

標茶区では北海道研究林の概要紹介の後、植栽地や試験地などを現地視察し、各大学との違いや改善点など活発に意見交換しました。

北海道研究林では研究補助として定期的に渓流水の採取を行っています。

渓流水中に含まれる成分を測定することで窒素など生態系内の物質循環を調べたり、生物由来のDNAをもとにどんな生物がいるか知ることができます。

気候変動や植生の変化も水質に影響を及ぼしうるものですが、それを把握するには長期にわたるモニタリングが必須です。20年以上継続している調査もあり、今後の研究活用が楽しみです。

2021年植栽のクリーンラーチ(カラマツ×グイマツ雑種F1品種)の試験地で下刈をしました。

苗木が下草との競合に負けないよう草刈機で刈払います。個人的な話、下刈り鎌と呼ばれる、長い鎌を使ったことも高校の実習で一度だけあります。

繁茂する下草を除去するので作業のシーズンとしては夏の暑い時期となります。新植地で木陰がないため熱中症のリスクが高く、さらにマダニ、スズメバチに刺される、刃物での怪我といった危険性もあり、草に隠れた苗木を誤伐しないよう神経を使いながら行う(この現場は苗木が大きいので誤伐リスクは低いです)下刈は林業の中でも過酷な作業といえます。

一斉造林で植栽された木が主伐を迎える造林地が多くなる中、機械化が進んできている伐木造材作業に対し、下刈はまだ人の手による部分が多く、造林分野での担い手不足が課題となっています。機械の開発や苗木の植栽方法、地拵えの方法、初期成長の早い品種の開発など省力化に向けた試験が各所で行われていますが、現場に導入されるまではまだ時間がかかりそうです。兎にも角にも、記録的な猛暑の中、今日も下刈をした皆さま、本当にお疲れ様でした。

2月20日に実習の下見を行いました。

最初は風が冷たく感じましたが、日差しがあり気温も高めで昨年の下見より歩きやすい状況でした。

山スキーで歩くため積雪状況と、出てくる樹木などを確認しました。

日当たりのよい斜面は雪がなくなってしまっていましたが、山スキーで歩く予定の林道は

20~30cmほど積雪があり、問題なく歩くことができました。

暖かい日、寒い日があるので、実習に来られる学生さんは

温度調節ができるような服装の準備をしたらよいかと思います。

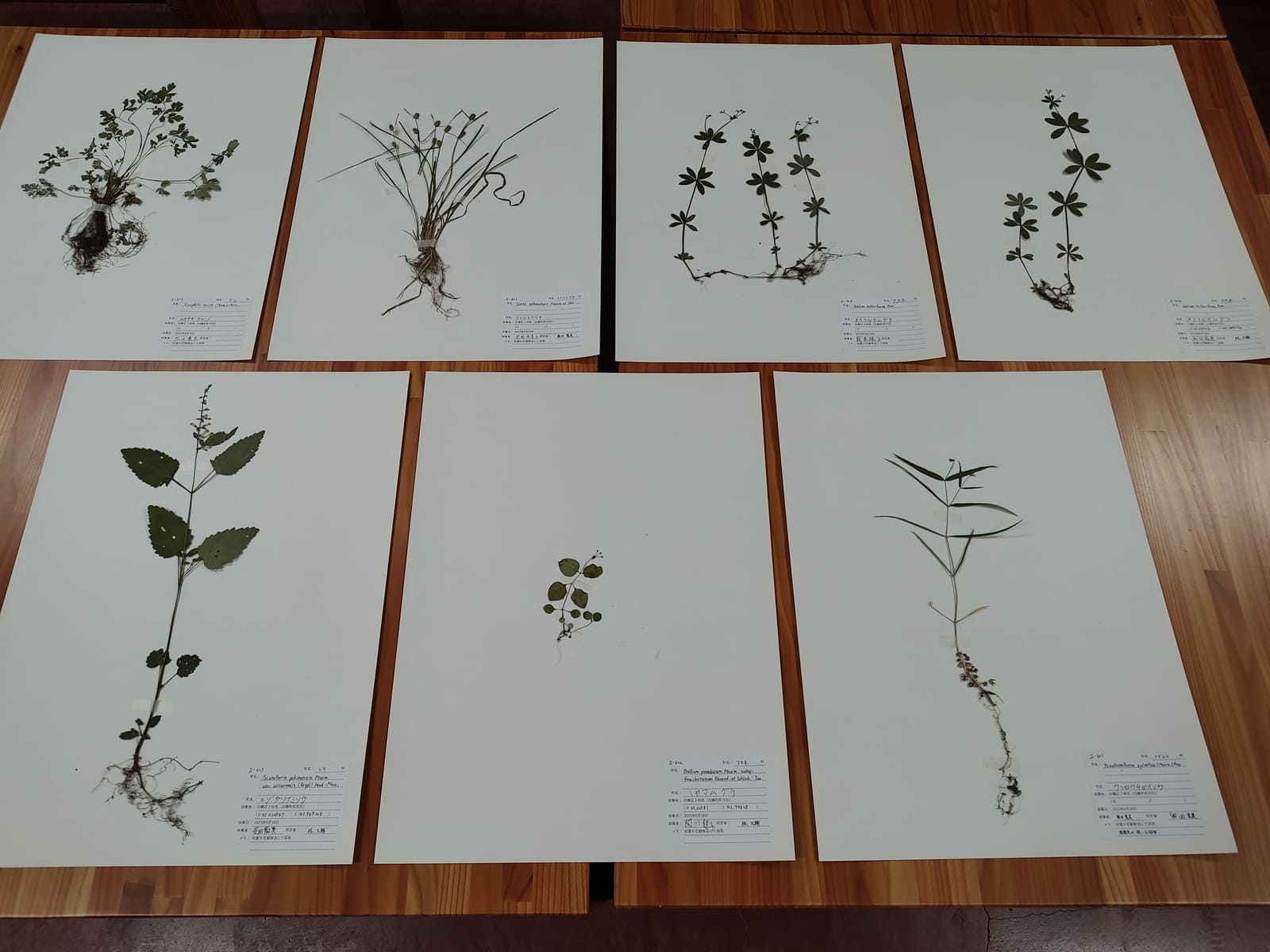

6月に白糠区で開催した初夏の花観察会プチフラワーソン2023(報告へリンク)で、参加者の皆様に採取してもらった植物のさく葉標本を作製しました。

観察会当日は採取して新聞紙に挟んでもらい、ラベルを書いてもらうまでを体験していただいたのですが、その後、新聞紙を交換しながら乾燥と整形をし、台紙に貼り付け、データを登録して、整理して収納し、ようやく一連の処理が終わりました。

すでに標本としては存在する種もあるのですが、徐々に劣化もするので適宜新しいものを入れる予定です。標本は現在ここに存在した世界を次世代に伝えるバトンにもなります。変わりゆく環境を紐解く一助になるかもしれません。

白糠区での天然林調査を行っています。

森林の動態と多様性維持機構の解明のため、20年前に谷から尾根にかけて設定された3.6haの調査区内の樹木の樹種と直径と位置を調べています。

傾斜は標茶より厳しく崩れやすいため、緊張感もあり心身ともに疲れがたまるのですが、先日の調査は気候が良く、オオモミジやハウチワカエデといった紅葉も美しく、いくらか疲労も軽減されたような気がします。

多くのスタッフによって支えられ、長い期間続けられてきた調査です。個人的には15年ぶり。うまく成果につなげられるよう、できるだけの努力をする所存です。