京都大学フィールド科学教育研究センター 杉山 賢子

2022年より、標茶区で外生菌根菌に関する調査を始めました。

我々が普段見かける植物のほとんどは、根で何かしらの菌類と共生しています。中でも、ブナ科・マツ科・カバノキ科など森林の主要な樹種の根に感染し、相利的な養分の授受を行っているのが、今回の研究対象である外生菌根菌です。これら樹木の定着や生育には外生菌根菌との共生が不可欠であることから、外生菌根菌は森林の管理においても無視できない存在といえます。

北海道研究林で植栽されているカラマツ・トドマツ・アカエゾマツといった樹種はいずれも外生菌根菌と共生する樹種です。林にどのような外生菌根菌が定着するかは、その林の樹種組成や土壌環境といった林自体の環境要因に加え、外からどのような菌が加入してくるかといった周囲の林の影響も受けて変化すると考えられています (より広域には気候なども影響)。しかしこれまでの研究では、調査対象となる林自体の環境が着目されることが多く、周囲の林の影響についてはわかっていない部分が大きいです。

外生菌根菌は胞子を飛ばして新たな林に定着します。加えて菌種によって感染可能な樹木分類群が異なるため、どのような距離にどのような樹種組成の林があるかによって加入してくる外生菌根菌の種組成やその定着率が変化することが予想されます。本研究では、異なる樹種組成の林がモザイク状に広がる標茶区において外生菌根菌相の継続的な調査を行うことで、距離と樹種組成の影響を分離して周囲の林の影響を評価していきたいと考えています。

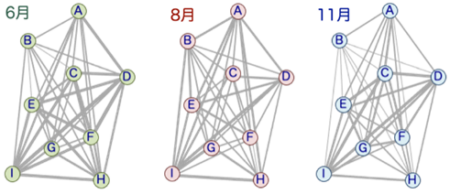

2022年は、標茶区で最も植栽面積の広いカラマツに着目し、同じ樹種でも林分間の位置関係や隣接する林分の樹種組成の違いにより外生菌根菌相が変化するのかを調査しました。調査は地図に示したカラマツ人工林9林分で、6月、8月、11月の計3回行ないました。

調査により、カラマツ林分間で外生菌根菌組成が異なること、その組成の違いは隣接する林分の樹種組成では説明されず、調査林分間の位置関係により一部説明されるということが示されました。しかし、どの林分間で外生菌根菌組成が類似する (または異なる) かというパターンは月によって異なっていました。大まかに、8月は北 (A, B) と南 (G-I) でも組成が似ていたのに対し、11月は北から南にかけて組成が変化していくという傾向が見られました (6月は空間構造見られず)。また、林分間で共有される外生菌根菌OTU (塩基配列の相同性に基づくグループ、今回はおよそ種に相当) 数も月によって変化していました。月により傾向が変わった理由は単年の調査ではわからないため、継続的な調査が必要です。

また、興味深い結果として、林分間で共通のOTUが優占するという結果も得られました。中でも、9林分全てで得られたラシャタケ属のOTU (11月は8林分のみから検出) は、林分ごとの出現頻度も最も高く、カラマツの生育に対する影響が気になるところです。

2022年はカラマツ林のみで調査を行いましたが、周囲の林からどのような菌種が加入してきているかを知るためには、他の樹種の外生菌根菌組成も調査する必要があります。2023年は樹種を増やして調査を継続する予定です。また現在は、定着済みの外生菌根菌に着目していますが、今後、林間での菌の移動分散も評価するべく、方法を検討中です。

線が太い林分間で共通のOTUが多く見られた

ササの隙間から被っているヘルメットが垣間見える