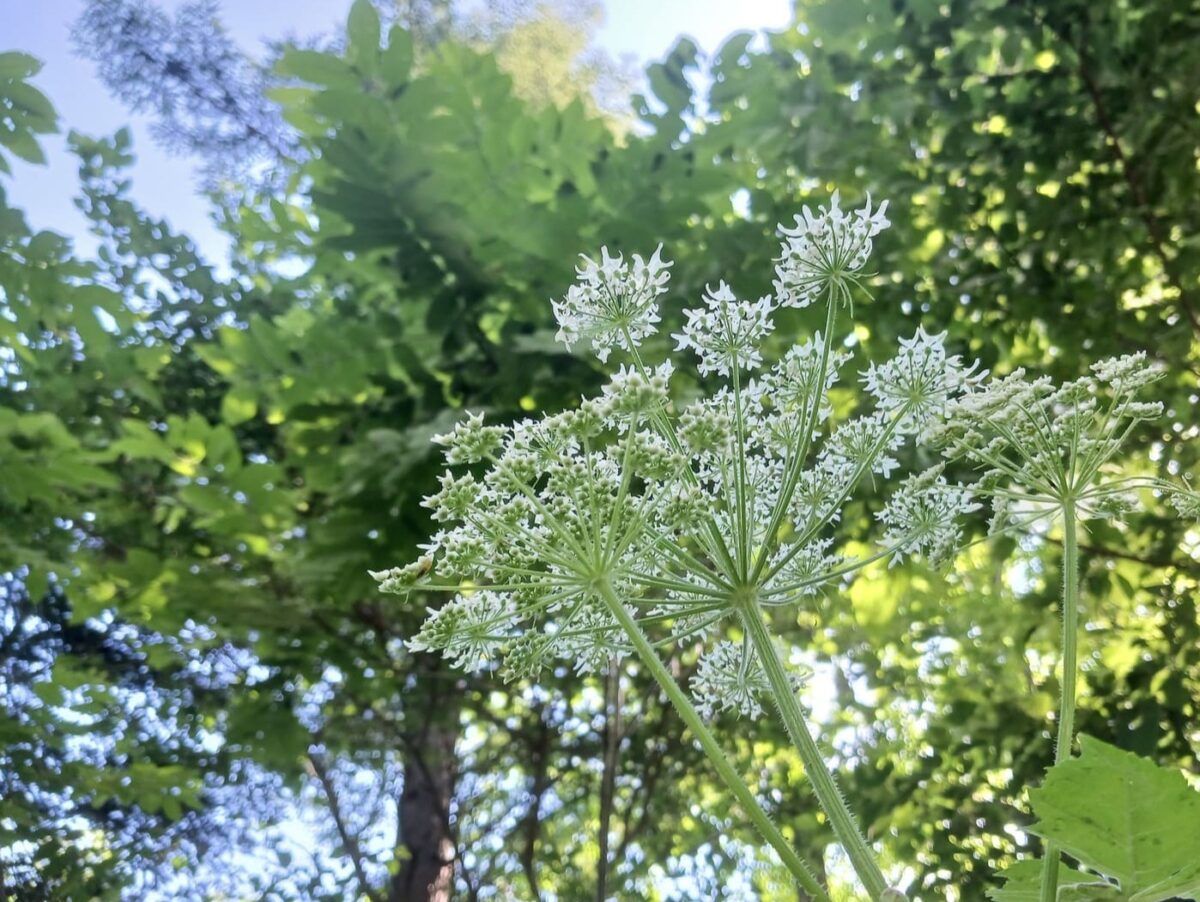

20日から始まる学生実習に備え、技術職員でスキーコースの下見を行いました。

標茶区1,2林班の林道・作業道をスキーを履いて見回りました。積雪状態になってからは入っていないエリアで、12月の湿雪と強風のため、やや倒木が多い状態でした。途中、仮設トイレのドア下部が氷漬けになって全く開かない状態になっており、急遽鉈で氷を叩き割る作業も発生しました。

職員の予習もかねて、樹木識別のポイントの確認も行いました。動物に関しては動物たちの都合もあるので、当日出会える保証は全くないのですが、今回はオジロワシやシマエナガ、立派な角のエゾシカが姿を見せてくれました。

スタート時は良く晴れており少し暑いくらいでしたが、昼ごろには雪が舞い、昼食時は寒さを感じる状態でした。実習に参加される皆様には、汗をかきすぎない程度の行動着と休憩時の防寒の備えをしていただければと思います。