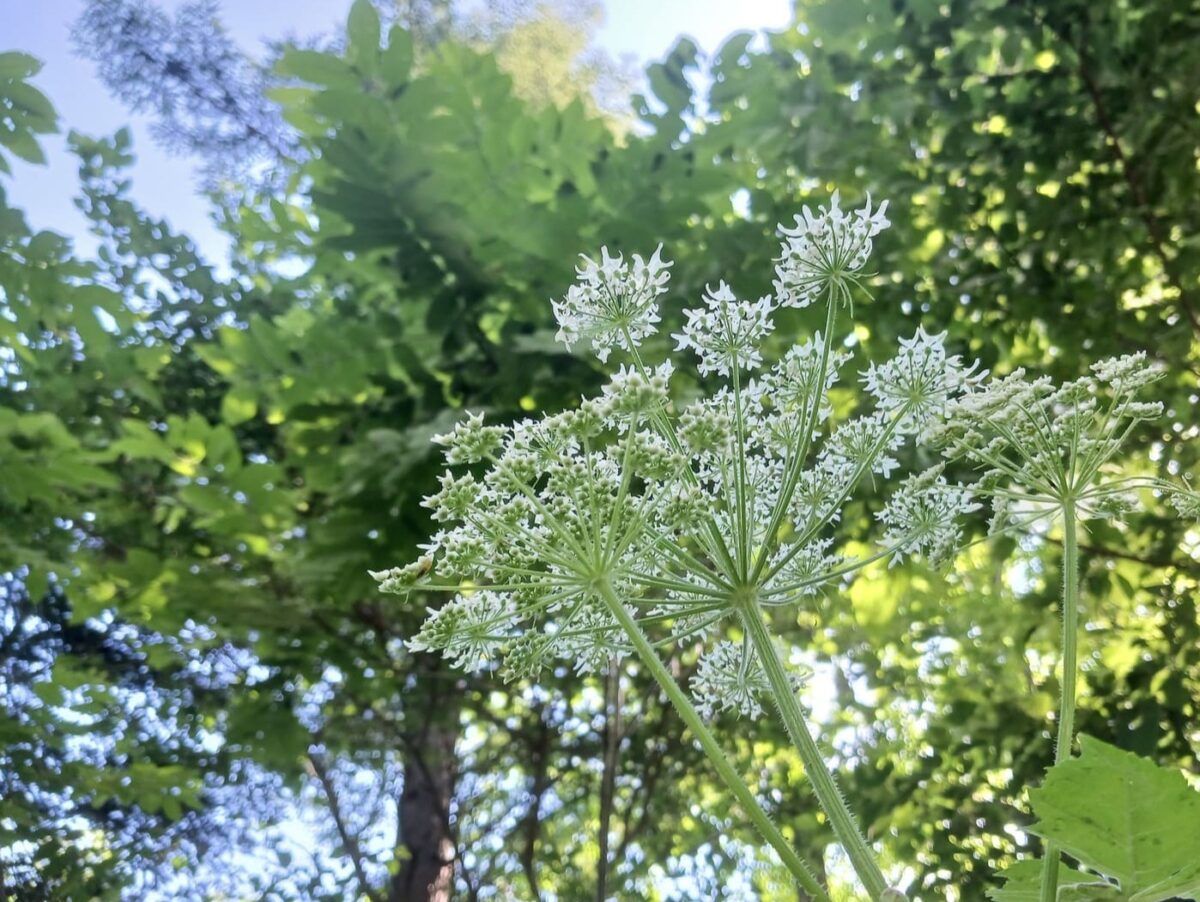

木漏れ日を受け、オオハナウドが白い花を咲かせています。薄緑と白の配色がさわやかな印象です。

ウドという名称が含まれていますが、ウコギ科ではなく、ニンジンやパセリと同じセリ科の植物です。

最近、危険植物とされているバイカルハナウドらしき植物が北海道内で発見されたというニュースが報じられましたが、オオハナウドとは近縁の植物で、間違えて通報されるケースもあるようです。

オオハナウドも汁に触れるとかぶれる人もいるとのことで、むやみやたらに手折ったりせず、生えている姿を愛でるだけにしましょう。

在来種大型セリ科植物、ジャイアント・ホグウィード(バイカルハナウド)類似植物の識別に関する参考資料(ver.2)(環境省サイトリンク)