9/21-25の5日間、京都大学の1回生を対象としたILASセミナー「北海道のきのこの多様性と生き方」が開催され、学生6名が参加しました。

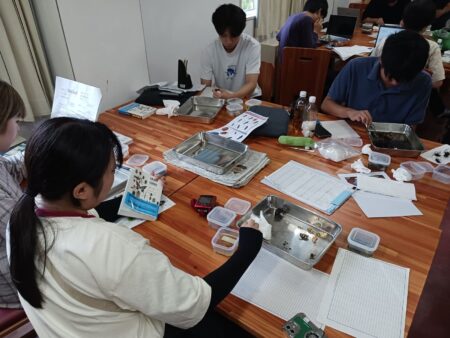

22日は、標茶区の広葉樹天然林と針葉樹 (トドマツ) 人工林で調査を行い、天然林と人工林のきのこ相比較を行いました。約半日の調査で100種を超えるきのこが採取され、きのこの多様性の高さを実感する実習になりました。室内に戻ってからの同定作業では、きのこの同定は初めてという学生が多い中、教員の解説を聞きながら皆で協力して作業を進めました。

23日には、川湯のつつじヶ原自然探勝路を訪れ植生ときのこの観察を行いました。また、夜には芦生研究林で同時開催のILASセミナー「芦生研究林の菌類多様性に触れよう」とZoomで繋いで林内の様子や採れたきのこの比較を行いました。北海道で多く採れた分類群が芦生では全く採れなかったという報告もあり、場所によるきのこ相の違いを感じられたのではないかと思います。

24日には、再び標茶区林内できのこ相調査を行いました。調査2日目となるこの日は採取の時点で種名を挙げる学生もおり、学習の成果が感じられました。

実習期間中は晴天に恵まれ、予定していた調査と見学をすべて終えることができました。最終日、標茶駅前で解散した際に、学生たちが植え込みを覗き無意識にきのこを探していたのが印象的でした。実習をきっかけに、自然の見方が広がったなら幸いです。