11月14日に京都府立北桑田高校の「京都大学芦生研究林見学実習」実習が行われ、当日は21名の生徒が参加しました。北桑田高校は京都府内で唯一の林業に関する専門学科(京都フォレスト科)が設置されている高校です。この実習は「芦生の森について、講義を受け、実際にその森に入ることで地元地域の有する貴重な森林資源を体験的に学び、専門学科の学びを深める機会とする」ことを目的として行われました。

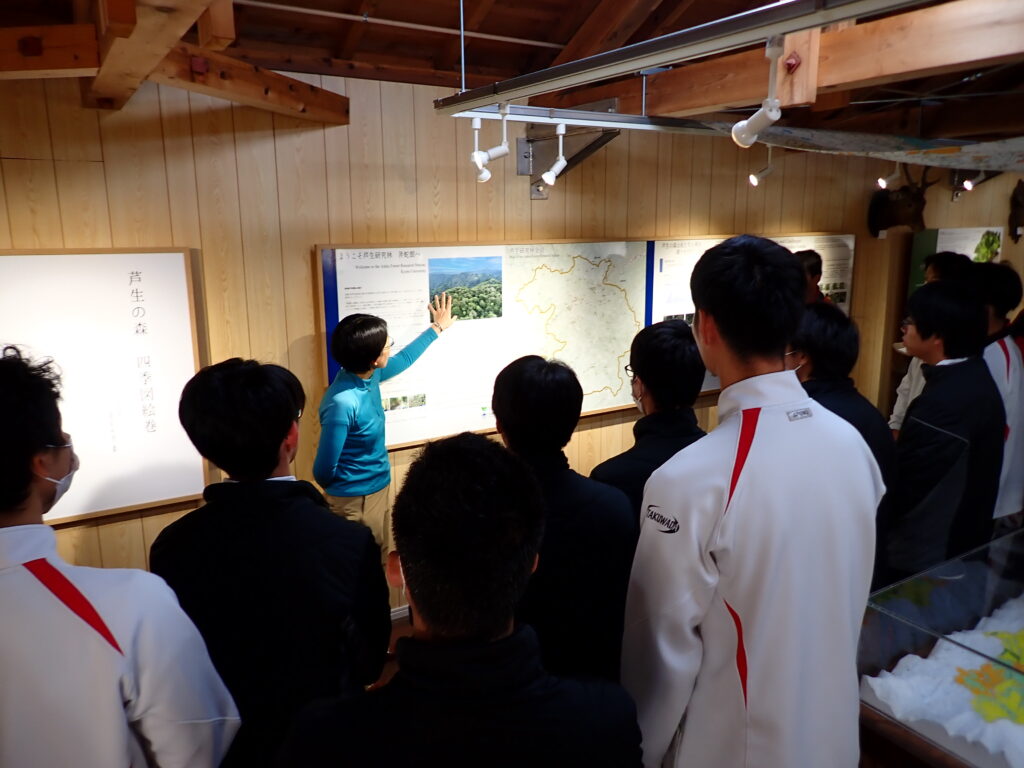

当日は入山前に資料館で石原林長による、芦生研究林の概要説明が行われました。杉尾峠まで林道を約45分も車で走ることや、約4,200haという芦生研究林の広さに生徒たちは驚いていました。

林内では、杉尾峠から長治谷までの上谷エリアと大カツラの見学を行いました。上谷エリアでは宮城技術職員が解説を行い、安全確保を山中技術職員が行いました。芦生の山を特徴づけるアシウスギ・ブナ・トチノキの解説、獣害による被害状況の解説、人と森の関り(木地師)など、幅広い解説を行いました。生徒たちは、解説を聞きながらメモを取ったり質問をしてくれたりと、非常に熱心に学んでいました。

大カツラの見学では西岡技術職員による解説を行いました。芦生研究林に来る数週間前に、屋久島に見学に行かれていたようですが、屋久杉にも劣るとも勝らない大カツラを前に歓声が上がりました。

実習後の生徒代表のお礼の挨拶では、「林業の専門学科といったこともあり、原生的な森の姿をみることは非常に少なくとても良い経験になりました。今日の経験を今後の進路にも活かしていきたいです。」という言葉をいただきました。生徒たちの言葉から、実習の目的を達成することができたことが伝わりました。

林業では木を植える際の目安として「尾根マツ谷スギ中ヒノキ」と言い、スギは谷部に植えるのが良いとされています。しかし、芦生ではこの言葉とは異なり、天然のスギの多くは尾根付近に自生しています。これは積雪量に起因するのですが、実際に森を見て、自然から学ぶべきことは非常に沢山あります。

卒業後には生態系の在り方などについても考えられる、広い視野を持った森林・林業技術者等になって活躍されることを期待します。