松本 哲也(岡山大学 環境生命科学研究科 森林生態学分野 博士前期課程)

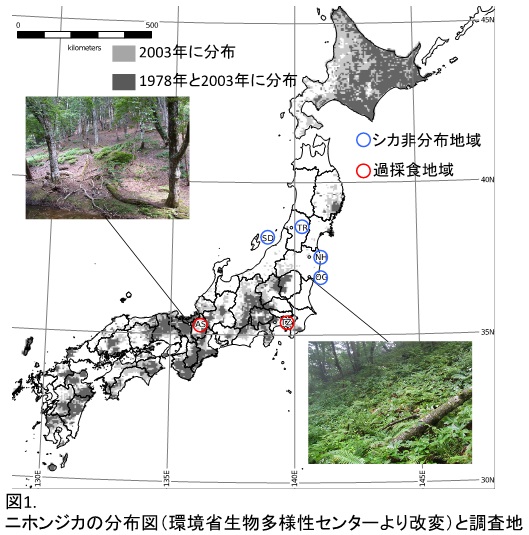

芦生研究林周辺はニホンジカによる食害がひどく、ほとんどの草本は食べ尽くされています。しかし、一部の有毒植物は、シカに食べられないことと、周りの競争相手が軒並み食べ尽くされたことから、繁栄を極めています。果たして有毒植物のひとり勝ちはこれからも続くのでしょうか。

この疑問に答えるべく、芦生研究林で増加している有毒植物アシウテンナンショウの調査を行いました。野田畑谷に自生する計1095個体の位置、性表現(未開花、オス、メス)、個体サイズを調べたところ、約96%が未開花、残りの約4%がオス、メスは0個体でした。また、これらがどのように分布しているのかを解析した結果、オスと未開花個体がかたまって生育していることがわかりました。

テンナンショウの仲間は雌雄異株(人間と同じくオスとメスの区別がある)で、興味深いことに一生の間に性を可逆的に転換させることが知られています。テンナンショウの性転換は、イモ(球茎)の大きさに左右され、イモの大きさは環境の良し悪しに影響を受けます。つまり、環境が良いとイモが肥えてメスになり、環境が悪いとイモが痩せてオス、もしくは花を着けなくなります。

野田畑谷のアシウテンナンショウは、環境が悪いためメスになれず、種子による繁殖ができない状態に陥っているかもしれません。くわえて、アシウテンナンショウは子イモによって盛んに増えるため、オスの周りに群生していた未開花個体はオスのクローンである可能性があります。

アシウテンナンショウがこのような状態に置かれている理由としては、シカの踏みつけによる土壌の圧縮、植物が激減したことによる土壌養分の流亡といった環境悪化が考えられます。このまま、種子ではなく子イモによる繁殖が続けば、クローンばかりの個体群になり、急な環境の変化や病虫害が発生した際に大打撃を被る可能性があります。今後、食害強度の異なる複数箇所で個体群構造を比較することで、この現象が本当にシカ害によるものか見極める必要があります。

2016年3月4日