2024年度の森里海連環学実習Ⅲが2月18日から2月20日の日程で、芦生研究林において行われました。参加した学生は京都大学農学部、法学部、総合人間学部、工学部、理学部の1〜4回生9名でした。この実習では、冬、特に積雪に注目し、地球温暖化・人口減少・シカの食害などの課題を学び、それらの解決にむけて新たな森と人とのつながりについて議論することを目的としています。

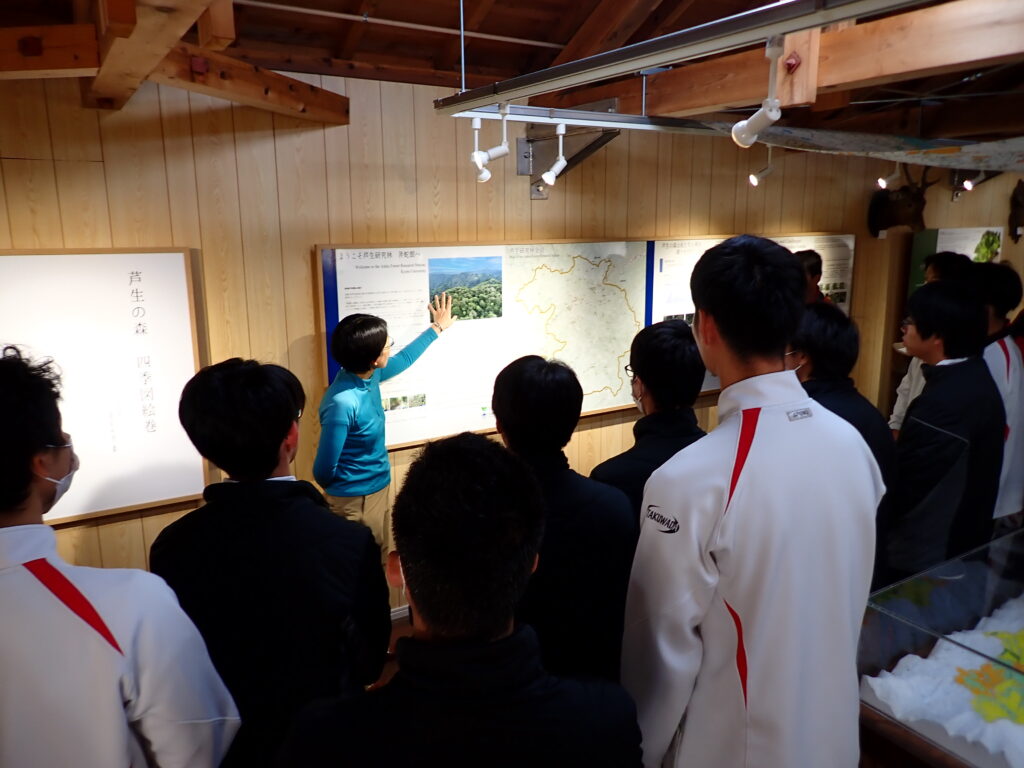

実習初日は京都丹波高原国定公園ビジターセンター(以下、ビジターセンター)の見学や多雪地域での生活の様子を見学しました。

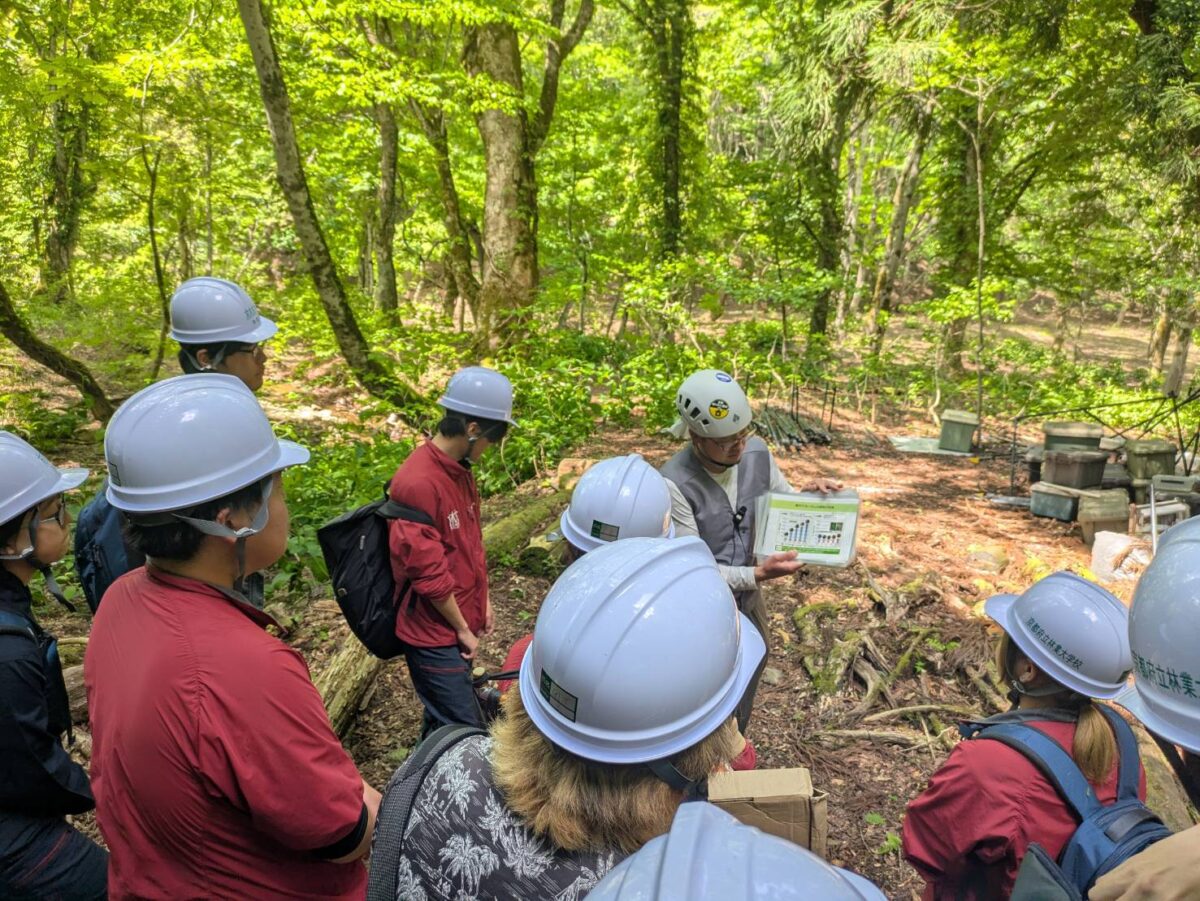

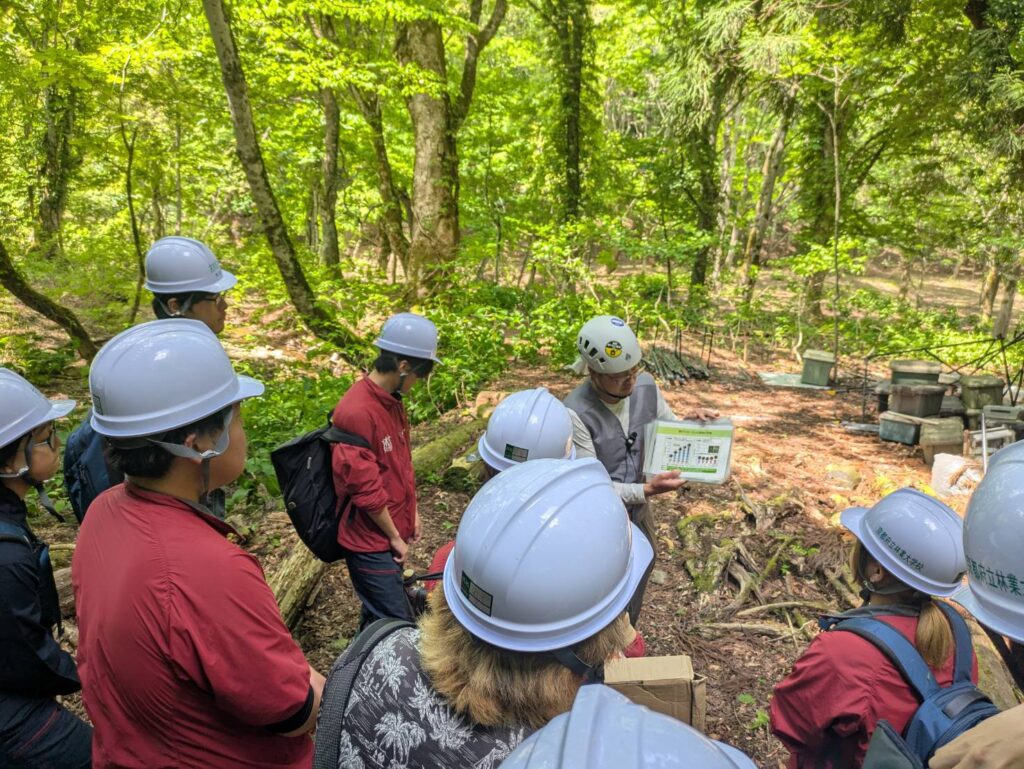

午前はビジターセンターの見学を行い、美山観光まちづくり協会(以下、美山DMO)の職員の方から、美山町の人口減少とそれに伴う様々な課題、そうした課題がある中でのまちづくりについて講義を受けました。

午後は佐々里地区に移動し、まず、中山間地域が直面する買い物の不便さを解消する方法の一つである移動販売車を見学し、お話を伺いました。次に、地域住民の方から、佐々里地区の歴史、現状や生活についてお話を伺いました。また、集落内の神社や家屋も見学しました。

佐々里での見学の後は芦生に移動し、「冬の植物・食害」、「温暖化と菌類」について講義があり、夕食をはさみ、「冬の野生動物の生態」というテーマで講義が行われました。

美山DMOの方による講義

美山DMOの方による講義

佐々里地区の方のお話

佐々里地区の方のお話

実習2日目は冬季の森林散策と栃へし(栃の実の皮を剥く作業)作業を行いました。

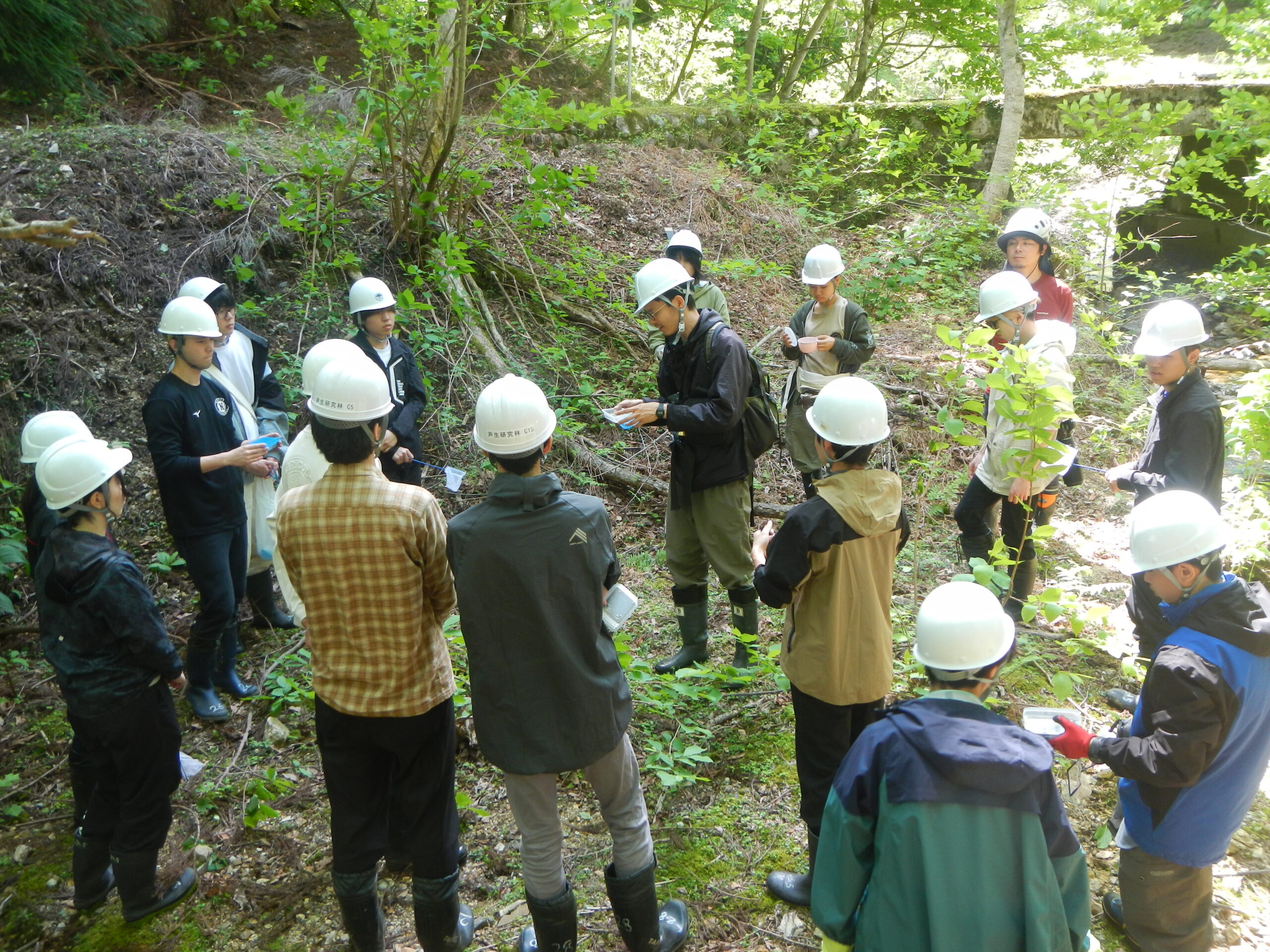

午前は、スノーシューを履いて林道を歩き、樹木や植物などの解説を交えながら、3時間ほどフィールドワークを行いました。前日からの大雪のために野生動物の痕跡を見つけるのには苦労しましたが、樹木の冬芽やシカの食痕など、様々なものを観察することができました。

午後は芦生山村活性化協議会の方を講師としてお招きし、その指導の下、栃もち作りの工程の一つである、栃へし作業を行いました。約2時間半の栃へし作業を終えたところで、栃餅をいただきました。また、この日の夕食は自炊して美山産鹿肉ときのこのカレーを食べました。

植物観察

植物観察

栃へし

栃へし

実習3日目は研究林資料館と美山かやぶきの里の見学、美山町の課題解決についてのディスカッションでした。

午前は研究林資料館を見学した後、美山かやぶきの里に移動して集落を見学しました。

午後はビジターセンターにて、美山DMOの職員の方から、Iターン者として美山町に来られた経緯や現在のお仕事についてお話を伺いました。大学卒業後、就職してまだ1年という学生に近いご年齢だったこともあり、その後、「美山町の抱える課題解決について学生としてできること」をテーマにグループディスカッションを行いました。グループディスカッション終了後、京都への帰路につきました。 今回の実習を通して、たくさんの地域の方によるご支援・ご協力を賜り、より芦生らしい実習を行うことができました。研究林教職員だけではなく地域の方とも交流を行うことで、冬山でのフィールドワークのみならず、地域生活や文化や課題といった幅広い知見を学生達は得られました。学生からは、「講義だけでなく、フィールドワークや地域の人との交流を通じて、暖地性積雪地域の自然環境の現状や、山村地域の実情について、実感を持って学ぶことができた」、「ディスカッションが多く、いろんな意見、考えが聞けた」といった感想がありました

かやぶきの里集落の見学

かやぶきの里集落の見学

グループディスカッション

グループディスカッション