山崎 理正(京都大学農学研究科)

近年、日本各地でミズナラやコナラなどブナ科樹木が集団的に枯死するナラ枯れの被害が問題になっています。京都府では最初北部で発生した被害が徐々に南下し、芦生研究林では2002年に初めてミズナラで被害が確認されました。ナラ枯れの被害は、体長5mmの甲虫、カシノナガキクイムシが病原菌を木から木へと運搬することで発生します。被害を軽減するためにはこのキクイムシの生態を詳しく知る必要がありますが、飛翔距離や移動分散パターンなど、その飛翔生態は謎に包まれています。

そこで、一集水域内の10年間のナラ枯れ被害拡大様式を解析し、カシノナガキクイムシの移動分散パターンを推定してみました。

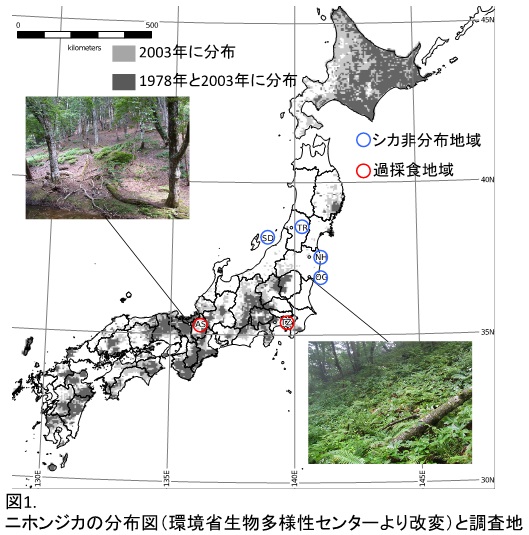

調査にはモンドリ谷のミズナラを利用しました。固定調査プロットとして設定されているモンドリ谷では、1992年より5年毎の毎木調査が実施されています。16haの調査プロット内に生育していた304本のミズナラを2004年以降毎年見て回り、前年のカシノナガキクイムシの穿孔被害状況を確認しました。そして、前年の被害木からどれくらいの距離にどれだけのカシノナガキクイムシが飛んでいるか、キクイムシの仮想分散カーネルを100種類準備し、被害発生を予測するのにどのパターンが最も適しているかを調べました。

モンドリ谷では2004年に初めてナラ枯れの被害が確認され(図1)、304本生育していたミズナラは2013年末には185本にまで減少しました。100種類準備した分散カーネルのうち、被害発生を予測する際に最も説明力が高かったのは、直近には飛ばず300mくらい離れたところにピークがあるようなパターン(図2)でした。この分散カーネルに基づいてモンドリ谷全域でどの場所にどれくらいの確率でカシノナガキクイムシが飛んでくるか(移動分散確率)を計算させたところ、高い移動分散確率が推定されたエリアで多くの被害木が発生していました(図3; Yamasaki et al. in press)。

近くにもミズナラがあるのに何故それらを避けて少し遠くのミズナラを寄主木として選ぶのか、このような移動分散パターンはどのような飛翔行動に起因するのかなど、まだまだ謎は尽きません。また、今回の調査プロット内ではミズナラ同士の最大距離は573mで、これ以上の長距離分散については推定することができなかったのですが、実際にはもっと遠くまで飛翔しているカシノナガキクイムシもいると思われます。

現在は室内実験で飛翔距離を推定したり、飛翔前後の行動の変化を調べたりすることで、カシノナガキクイムシの飛翔生態と寄主木選択様式をより明らかにしようとしています。

2016年5月27日

発表論文

Yamasaki M, Kaneko T, Takayanagi A, Ando M (in press) Analysis of oak tree mortality to predict ambrosia beetle Platypus quercivorus movement. Forest Science doi: 10.5849/forsci.15-121