(3)「栄養」以外の重要な要因

森里海連環学分野/森里海連環学教育研究ユニット 山下 洋

【Series of CoHHO study】in English

PDFはこちら

森と海をつなぐプレーヤーは、水圏生物、河川水量、泥から大石までの無機粒子、有機物、農薬等の毒物、河川改修などたくさんあって複雑に交錯する。

森里海連環学入門第2回では、「森の豊かな栄養が豊かな海を育む」というキャッチフレーズをもとに、陸から海に供給される「栄養」に焦点を当てて解説しました。そこで、今回は栄養以外の重要な要因について話しを進めたいと思います。

1.河口・沿岸域の食物網と有機物の利用

陸域で生産され河川を通して海へ運ばれる有機物には、木や草などの樹木、動物の死体、廃棄された人の食物、糞尿など様々なものがあります。有機物は川で運ばれる途中で壊れたり分解されたりして、溶存態(ようぞんたい)有機物と呼ばれる水中に溶け込んだ微少な粒子(0.45~1μmのフィルターを通過する成分)から植物の断片など原型の残った固形有機物まで、多様な形態で海まで運ばれます。有機物の粒子や固形の有機物が海底に堆積すると、微生物に分解されて貧酸素化の原因となります。従来、このような多様な有機物が川や海の食物網の中でどのような役割を持つのか調べる術がありませんでした。ところが近年の炭素・窒素などの安定同位体比分析手法の進歩により、有機物の起源とそれを利用する動物の食物関係を分析することが可能になり、水圏生物による有機物の利用実態に関する研究が飛躍的に発展しました。著者らは、京都府北部の由良川・丹後海において、河川からの有機物の供給と生物による利用実態の詳細な調査を進めていますので、成果の一部を紹介したいと思います。

由良川では、冬季の降水・降雪により河川水量が多く河口までほぼ淡水となる増水期(12月~3月)と、河川水量が減少して海水が塩水くさびとして河川の底層を遡上し、弱混合型のエスチュアリーを構成する春~秋季の渇水期(4月~11月)に大別できます(図1)。初夏から秋の由良川下流・河口域では、河口から最大で約18 km上流まで海水が遡上します。海水の遡上距離は河川の流量と海面高度(夏季に高くなる)によりほぼ決定されます。渇水期の下流域では、汽水・海産の植物プランクトンが、河川水に豊富に存在する栄養塩を利用して盛んに基礎生産を行い、中層に形成される塩分躍層において明瞭なクロロフィル極大層を構成します。増水期には、河川内の植物プランクトン密度は非常に低くなりますが、海側の丹後海では河川から供給される栄養塩と森里海連環学入門(2)で説明したエスチュアリー循環による沖から供給される栄養塩により、例年2~4月に植物プランクトンの大発生が起こります。

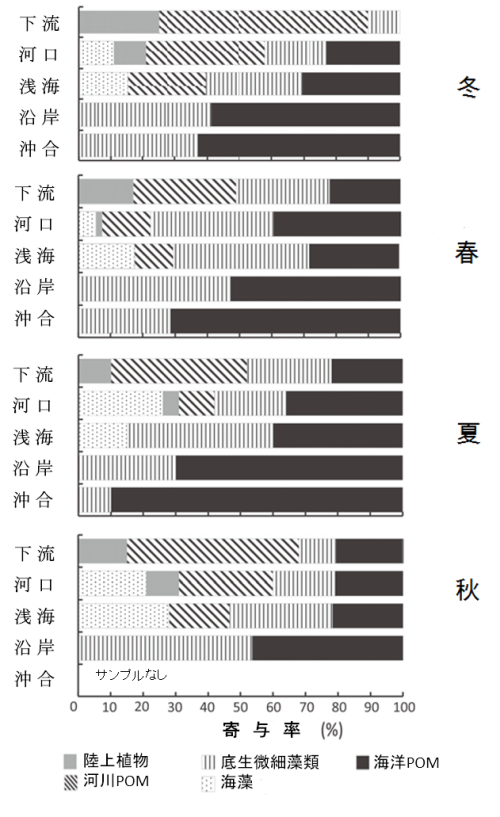

由良川の下流から沿岸までの水域で採集された135種の底生動物(マクロベントス)について、炭素窒素安定同位体比分析により食物関係を調べました。食物網の基礎となる起源有機物としては、陸上植物、河川粒状有機物、海藻、底生微細藻、海産粒状有機物の5種類を考えました。河川から海に供給される粒状有機物には、淡水性植物プランクトンや陸上植物の破砕片などが含まれ、海産の粒状有機物の主体は植物プランクトンと考えられます。分析の結果(図2)、海水が遡上する春~秋季の下流・河口域では、陸上植物起源有機物から海産植物プランクトンまで、広い範囲の有機物が底生動物の食物として利用されていました。特に、河川下流域では河川流量の多い冬季を中心に、陸上植物起源の有機物の利用割合が高いことがわかりました。一方、沿岸域・沖合域では陸上植物、河川粒状有機物の利用はほとんど認められず、水深とともに海産植物プランクトンの割合が増加しました。

陸上植物起源の有機物は、セルロースやリグニンなどの難分解性物質を多く含んでおり、セルロースを分解するセルラーゼをもった動物にしか利用できないことが知られています。由良川においても、河川・河口域に生息する二枚貝のヤマトシジミ、巻貝類のオオタニシ、カワニナ、イシマキガイなどではセルラーゼ活性が確認されました。これらの貝類は、河川では陸上植物起源の有機物を多く摂餌していますが、海では底生微細藻や植物プランクトン起源有機物を好んで摂餌し、陸上植物起源の有機物をあまり利用していないことがわかりました。人の好みと直接には比較できませんが、海苔と木の葉が食卓にあれば、海苔を食べる気持ちはよくわかります。

北海道の河口域に多く分布するトンガリキタヨコエビは、沿岸に堆積した落ち葉をバリバリと摂餌し消化吸収することが確認されています(櫻井・柳井, 2008)。しかし、河川と比較すると、海で陸上植物起源有機物を餌として利用する動物は限られており、海まで輸送され海底に堆積した陸上植物はおもに微生物により分解されます。このことは河川の管理を考えるうえで重要な示唆を与えます。本来、自然の河川は蛇行を繰りかえして、瀬と淵によって構成されています。陸上起源有機物は淵にたまり、セルラーゼを持つ多くの動物がそれを利用し、川の中で分解・除去されていると考えられます。ところが、洪水を防ぐために水を早く流す機能だけを優先し、直線化され三面張りなどの護岸により瀬だけの構造に改変された河川では、陸上植物起源の有機物は短時間に海に運ばれ河口・内湾の海底に堆積することになります。これらの有機物を摂餌するベントスはごく限られているので、多くは微生物分解され、その際に酸素が消費されて貧酸素水塊が形成されやすくなることが推察されます。河川の蛇行と瀬淵構造は、多くの生物に住み場所を与えるだけでなく、沿岸環境の保全にも重要な役割を有することが示されています。

2.土砂などの無機粒子の影響

陸域から海へ供給される土砂の問題は深刻です。まず、陸で行われる多くの人間活動によって、陸から河川へたくさんの土砂が流入します。土砂の供給源は、荒廃した森林、耕地、水田、土木工事、河川改修など多々あります。一方、戦後河川に多くのダムが建設され、川に入った土砂がダム湖にたまることから、河川から海への土砂供給量は大きく減少しました。日本のダム湖内への土砂の年平均堆積率は1.1%と推定されており、ダムは約90年で埋まってしまう計算になります。土砂の供給不足によりわが国のほとんどの海岸において、砂浜が後退しつつあります。例えば天竜川では、海浜形成に役立つ粒径の土砂の年間供給量の約90%が、ダムと砂利採取によって失われたと推定されています。土砂供給の低下による砂浜海岸の後退や干潟域の減少は、そこを生息場や成育場として利用する水産生物の減少にも直結すると考えられます。砂浜海岸の後退を防ぐために、わが国の多くの海岸では沖側に浸食を防止するためのコンクリートブロックの離岸堤が積み重ねられています。日本の原風景とも言える美しい白砂青松の海岸が、日本から姿を消しつつあります。

一方、近年河川と沿岸海域の泥化が懸念されています。ダムのために海への土砂供給が減少していることを上で述べましたが、雨が降ると、ダム湖にたまった土砂のうち50μm以下の微細粒子(本稿では浮泥と呼びます)だけがダムから河川へ流れ出し、川底や海底にたまります。浮泥は河川、干潟、砂浜、岩礁、珊瑚礁などの水圏生態系に悪影響を及ぼし、そのプロセスは二通りに整理できます。まず、水中の懸濁した浮泥の影響です。水中の微細粒子は魚類や貝類の鰓(えら)などに入り込んで炎症を引き起こし、濃度が高いと魚類を殺傷する事例も報告されています。また、微細粒子は海藻の遊走子やウニ・アワビの幼生の死亡率を高め、濁りは海藻・海草類の光合成を妨げます。もう一つは、底に沈殿した微細粒子の影響です。浮泥が珊瑚礁生態系を破壊することはよく知られています。藻場や岩礁では、基質上にごく薄く微細粒子が堆積しただけでも、海藻の遊走子の着生、配偶体の成長、生残および成熟が阻害されます。また、岩礁に生息するサザエやアワビなどの巻貝類の浮遊幼生は、選択的にサンゴ藻(石灰藻)という微細な海藻の上に着底して、そこを初期稚貝の成育場として利用します(図3)。サンゴ藻は化学物質を出してこれら巻き貝の幼生を誘引し、着底と変態を促進することもわかってきました。ところが、浮泥が珊瑚藻の上に薄く堆積するだけで、アワビの浮遊期幼生は稚貝への変態を著しく阻害されることが確認されています。底泥中の泥分率の増加は、アサリやタイラギなどの二枚貝、砂泥浅海底を成育場とするヒラメ,イシガレイ、マコガレイなどの底魚類稚魚にとっても不適な環境となります。さらに、有機物を含む微細粒子が海底に堆積すると、貧酸素化を引き起こし硫化水素などの生物毒性の強い物質が生成されやすくなります。これら数多くの例から、浮泥は沿岸生態系の重大な破壊要因と考えられます。

このような浮泥を含む土砂の起源として、荒廃森林、耕地、水田、土木工事、河川改修などをあげました。土砂が陸から河川を通して海に流れ込むことは、地球の長い歴史の中で続いてきた自然の摂理です。基本的に、川に入った土砂がそのままの組成で海に流れ込むことに問題はないと考えられます。しかし、20世紀にダムが突然現れ、陸、川、海の間の連環を物理的に分断しました。陸から川に流れ込んだ土砂はダム湖に堆積し、そのうちの微細な粒子だけが、増水時に下流へ流され沿岸海域に運ばれます。すなわち、砂浜海岸を形成するために必要な砂粒サイズの粒子はダム湖に堆積し、一方で微細粒子(シルト・クレイ成分)のみが排出されて、河川・沿岸海域の底質環境に重大な影響を与えていると考えられます。

ダム湖での土砂の滞留と微細粒子の放出の水圏生態系への影響は大きいのですが、それ以外の土砂供給源についても考えてみたいと思います。まずは、荒廃人工林です。わが国は戦後の復興期に自然林を切り開き、人工林の大規模造林を行い、森林面積の4割が人工林で占められています。ところが、その後の安価な外国材の輸入により、国内の林業は競争力を失い極度の不振に陥りました。林業者に人工林を手入れする余力は無く、広大な人工林が著しく荒廃しています。枝打ちや間伐が適切に行われていない荒れた人工林では、光が林内に入らないために林床に下層植生が形成されず、土壌がむき出しの裸地化が進行し、雨が降ると表土が河川に流出しています。

耕地(畑地)や水田も微細粒子の重要な供給源と考えられます。陸域からの土砂の流出量は、土壌の表面がどの程度草木でカバーされているのかで決まります。特に耕地は、牧草地を除くと土壌がむき出しであり、雨により多くの土壌が浸食を受け河川に流失します。耕地の土壌浸食により耕地では土壌と肥料成分を失うだけでなく、河川水質汚濁の面源としても重大な問題を引き起こしています。土壌と肥料成分が河川に流出することを防ぐ目的で、沈砂池や畑地の下流端に草本を植える植生帯などの対策もとられています。私たちの研究では、河口域の絶滅危惧魚類の多様性と耕地面積との間に負の関係が認められ、耕地が悪影響を及ぼす原因のひとつとして、微細粒子の河川への流入が考えられています(Lavergne et al. 2022)。

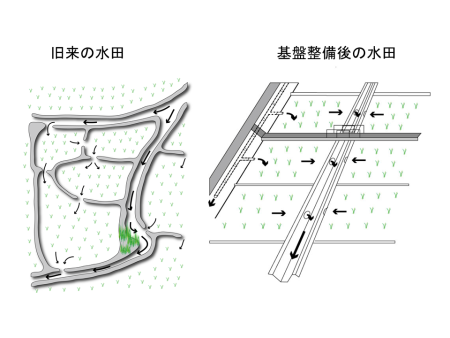

水田も重要な土壌の供給源です。水田では戦後の基盤整備事業により、灌漑用水の取水経路と排水経路が別系統に別けられました。古い構造の水田では、代掻きなどの耕耘に伴う懸濁物はその下流側の水田に沈殿しましたが、基盤整備後は個々の水田の濁水がそのまま河川へ排出される構造になっています(図4)。また、減反や農民の高齢化により近年増加している荒廃放棄農地からも、土砂が河川へ流出します。このような荒れ地を緑化(草地・林地化)すると、表土の浸食の程度は2~3桁減少することが知られています。その他の要因として都市や工事現場からの土砂流入が考えられます。沖縄では開発工事が珊瑚礁を破壊する赤土流出の主要因と考えられています。

3.陸から海に流れ込む有害物質

陸から海に流れ込む有害物質の代表は除草剤、殺菌剤、殺虫剤などの農薬です。雑草を枯らせ昆虫を殺すことを目的とした化学物質ですので、人や生態系に有害でないはずはありません。しかし、残念ながら農薬は私の専門から遠く離れるので、本稿で詳しく触れることはできません。

太平洋戦争の後、我が国では急速に農薬の使用が広まり、1960年代までは、水銀剤、パラチオン、DDT、PCPなどという、魚まで殺してしまう恐ろしい薬剤が普通に田畑にまかれていました。当時は生態系への悪影響はおろか、人の健康への影響すらあまり考えられていなかったようです。この問題に強い警鐘を鳴らしたのが、レイチェル・カーソンの『沈黙の春』です。この本により世界的に農薬の危険性が注目され、その後安全性の高い農薬が研究され使用されるようになったと言われています。危険性は低下したとは言え、生物を殺すための薬剤ですので、未だに人や生態系に大きな悪影響を与えている可能性は残っています。例えば、人類が作った最強の毒物と言われるダイオキシンを含む農薬が、日本でも1980年代中頃まで使用されていました。ダイオキシンは200種類を超える物質の総称ですが、その代表であるTeCDDの半減期は8.7年と比較的長く、未だに田畑から川を通して沿岸域に流れ込み、閉鎖的な湾の海底に堆積している可能性があります。

現在使用されている殺虫剤の主流はネオニコチノイド系と呼ばれる農薬です。日本で使用される主要な目的は、水稲の籾から吸汁して米に斑点をつけてしまうカメムシなどを退治する事です。しかし、この農薬は残留性が高く、水圏や花粉などにも長期に残留して水生を含む多くの昆虫を殺し、近年ミツバチやトンボの激減を引き起こしていると言われています。2019年には、ネオニコチノイド系農薬が宍道湖の水圏生態系を破壊し、ニホンウナギやワカサギの急激な減少を引き起こしたという論文が発表されました(Yamamuro et al. 2019)。人間への影響はほとんどないとされていますが、神経発達障害を引き起こすなど異論も出され結論は出ていません。EU はネオニコチノイド系主要5 種の農薬のうち3 種を禁止し、フランスは全面的に使用を禁止しています。一方、日本ではネオニコチノイド系農薬の適用を拡大し、食品残留基準を緩和するなど、世界の動きとは全く反対の施策を続けています。米に斑点がつくためにその等級が下がり、斑点米は米農家にとっては重大な問題ですが、食味への影響はないと言われています。一方、単に米の斑点をなくすために、我が国の生態系と人の健康を危険にさらしているという意見が、むしろ海外からよせられています。この例は、連載の初回で述べた、「個別最適化」と「全体最適化」の典型的な問題ではないかと思います。

この他にも工業製品などに使用されていたPCB、水銀、鉱山から水系を通して水田に蓄積したカドミウム、環境ホルモンとして注目された化学物質など、人間活動を通して生態系を撹乱する物質は多数ありますが、生態系への影響の評価はあまり進んでいません。

4.河川・河口域における生物の生産、成長、移動

川と海を行き来する水生動物の回遊は「通し回遊」と呼ばれます。通し回遊は、ニホンウナギのように河川で成長し産卵のために海に下る「降海回遊」、サケのように海で成長し産卵のために河川を遡る「遡河回遊」、スズキやアユのように産卵と直接関係せずに川と海の間を移動する「両側回遊」に分けられます。私たちは、スズキとニホンウナギを対象に、これらの魚類がどのように川と海を利用しているのかを研究してきましたので、その成果を中心に特に河口域の役割に焦点を当てて、森里海の連環について説明したいと思います。

(1)スズキ稚魚の生産

本章でたびたび登場する由良川は、京都府の北部を流れる幹川流路147km、流域面積1882km2、流域人口約17万人の一級河川です。由良川の最初の一滴は京都大学フィールド科学教育研究センター芦生研究林に発し、舞鶴水産実験所から車で30分ほどの丹後海湾奥部に注ぎます。このような立地から、由良川はフィールド科学教育研究センター森里海連環学研究の最も重要なフィールドとして、多くの研究が行われてきました。丹後海の浅海域は、スズキ、ヒラメ、タイ類、マアジ類、イカ類など水産重要魚介類及びその稚魚の成育場になっています。本海域では多くの稚魚が、アミ類という小型の甲殻類を主食としています。

スズキは丹後海の沖合で12~2月に産卵し、ふ化した体長数ミリメートルの仔魚は、冬季の強い北西風が作る岸向きの流れを利用して沿岸域に輸送され、2・3月に由良川河口沖合の水深10 m前後の海底に着底します(Suzuki et al. 2020)。4月中旬になると雪解け水が減少して由良川の流量が低下し、由良川に遡上しはじめる海水とともに、由良川河口沖に分布していた稚魚が由良川に入ります。由良川に移動した稚魚は、河口から50 kmも上流の淡水域まで遡上することが明らかになりました。河川に遡上したスズキ稚魚は秋頃まで川で暮らします。

一方、丹後海側の浅海域には4月以降も多くのスズキ稚魚が生息しているので、由良川に遡上した稚魚は、2・3月に河口沖に集まったスズキ稚魚の一部と考えられます。稚魚が由良川に遡上するメリットを調べるために、由良川で生活する稚魚と丹後海で生活する稚魚を採集して摂餌量と成長速度を比較しました。すると、川のスズキは海のスズキよりもたくさんの餌を摂餌し成長も良好な事がわかりました(図5)。スズキ稚魚の主食であるアミ類の分布量は、 海側(おもにニホンハマアミOrientomysis japonica)では2~6月に、 由良川下流域(おもにイサザアミNeomysis awatschensis)では5~8月に多いことがわかっています。すなわち、3月まではニホンハマアミの多い海側の浅海で生活し、4・5月から一部が由良川下流域に移動して河川に豊富なイサザアミを摂餌することにより、河川下流域・沿岸海域の両方の生産力を合理的に利用していることがわかりました。海側の成育場の方が面積的には圧倒的に広いことから、稚魚の主群は海に残っていると考えられます。

そこで、魚体内で唯一新陳代謝のない(普通の骨のように成分が入れ替わることがありません)硬い組織である耳石の微量成分(ストロンチウムSrとカルシウムCaの比)を分析しました。ストロンチウムは海水には豊富に溶けていますが、河川水にはごくわずかしか含まれていないので、稚魚期に形成された耳石のSr:Ca比を調べると、稚魚期の生活環境(川か海か)を判別することができます。この手法を用いて丹後海の定置網で漁獲されたスズキ成魚の耳石を調べたところ、半数近くの稚魚が河川を利用した経験のあることがわかりました(Fuji et al. 2016)。また、耳石には1日に1本形成される日輪が刻まれており、日輪の間隔は成長速度に比例することから、個体ごとにふ化から採集までの日ごとの成長履歴を推定することができます(図6)。この手法によって、2,3月に河口の海側に滞留していた稚魚の中で、成長のよくない小型の個体が河川に遡上し、大型の個体は海側に残っていたこともわかりました。河川に遡上した稚魚は、豊富なアミ類を摂餌して良好に成長し、海に戻る秋頃には体長が沿岸に残っていた稚魚に追いつくことも明らかになりました。由良川を成育場とするスズキ稚魚の主食であるイサザアミは、通常川底近くに生息し河床の付着性底生微細藻類を摂餌しており、これらの底生微細藻類は特に淡水域では川が運ぶ陸域起源の栄養塩で生産された餌料生物です(Omweri et al. 2021)。由良川にはスズキの大型魚も遡上します。河口から40 kmも上流の渓流のような場所で全長70 cmを越える大きなスズキが釣れるのです。現在、由良川に遡上する大型スズキの研究を行っています。その中で、大型スズキの重要なターゲットがアユであることがわかってきました。アユは、まさに森林からの栄養塩で生産された付着性微細藻類を餌としていますので、河川遡上するスズキ成魚の研究が進めば、丹波の森が丹後の海のスズキを育む実態が見えてくるかもしれません。

(2)ニホンウナギの復活

ニホンウナギ(以下ウナギ)資源が激減していることは皆さんもご承知の通りです。実験室レベルではニホンウナギの完全養殖(産卵から次の産卵親魚を育てるまで)に成功していますが、生産できる数は極めて限られており商業的に成立する完全養殖技術の開発にはほど遠いのが現状です。そのため、遠い西マリアナ海嶺の産卵場から黒潮に乗って輸送され冬から春にかけて日本の河口域に集まってくるシラスウナギを、業者が大量に捕獲して養殖にまわします。シラスウナギ漁業は管理されているとは言いがたい状態にあり、シラスウナギの乱獲がウナギ資源の減少の第1の要因です。また、運良く捕獲されなかったシラスウナギは変態して稚ウナギ(クロコウナギ)となり、河口域から河川に広く生息して成長し、このステージのウナギは腹側が黄色みを帯びているので黄ウナギと呼ばれます。黄ウナギは雄では5歳、雌では10歳を超えると体色が銀色に変わり銀ウナギとなり、産卵回遊のために外海に出ます。日本の河川と河口域は天然ウナギの重要な生活の場ですが、日本では河川環境の悪化が著しく、そのためにウナギの棲み場所が大幅に減少していることが、ウナギ資源減少の第2の原因となっています。ここでは、後者の問題について、森里海連環学の視点から考えたいと思います。

私たちの研究チームは、大分県、和歌山県、福島県でウナギの生態調査を行っています。この中で重要な発見がありました。それは、ウナギは河川水質、特に有機汚染にはかなり強いということです。要するに、清流でも都会の少々汚い河川でも、ある許容レベルの範囲であれば問題なく生活することができます。沖縄から北海道まで日本中の河川で環境DNAを用いて調査を行ったKasai et al.(2021)の研究では、ウナギの環境DNA濃度が高かった河川は全窒素濃度も高い傾向にありました。全窒素濃度は富栄養化の指標とされていますが、最近の日本の河川水質は1960年代、70年代の高度経済成長期と比較するとずいぶんよくなったので、現代では、全窒素濃度が高い河川というのは生産性が高く豊かな河川と考えることができます。上記3県の調査においても、イワナやヤマメの棲む清流、田んぼの用水路、下水が流れ込む都市河川まで、多くの川で天然ウナギを確認することができました。これまでに学会誌等で発表されている天然ウナギの分布密度を遙かに超える高密度でウナギが生息する都市型河川も見つかりました。

本調査により、ウナギが健やかに暮らせる川の特徴がいくつかわかってきました。まず、ウナギは海からやってきて川を遡上しますので、遡上を阻害する横断構造物(ダム、堰、水門)がないことです。しかし、ウナギはしぶとく堰を登ることができます。最近、稚ウナギが高さ46 mの滝を登ることが報告されています。しかし、壁登りには堰の壁面の構造が重要であり、ある程度の凹凸などがないとウナギが壁を登ることはできません。また、私たちの調査では、堰の上流からぶら下がる長い水草などがウナギの堰登りにおいて重要な役割を果たしていることがわかってきました。しかし、稚ウナギがかなり堰の壁面を登れるといっても限りがあります。河川では、河口から上流に向かって堰が増えるたびに生息するウナギが減っており、堰はウナギの分布にとって大きな障壁であることは間違いありません。堰の壁面に構造物が付属することで稚ウナギの堰登りが容易になることから、堰にそのような構造を付加することが稚ウナギの移動の助けになることは確かです。しかし、黄ウナギや他の魚(アユやイワナ、ヤマメなど)の移動には役に立ちませんので、やはり多くの魚類が河川遡上できる魚道をつけることが重要です。ウナギの魚体に発信器を取り付けて行動を追跡し、安定同位体比分析という手法で食性を調べた研究では、ウナギが河口を昼間のねぐらとし、日没とともに河川に入って夜中にそこで摂餌を行い、日の出前までには再びねぐらに戻るという、規則正しい生活の様子が観察されています。一方で、同様に河口をねぐらとするウナギの中には、夜になるとさらに海側に餌をとりに出かけるウナギもいました。餌の量や季節変化に応じて、それぞれの個体がいろいろに餌場を選択していることがわかります。もし堰によって川と海、あるいは川の中が分断されると、このような柔軟な索餌によって十分な餌を確保することは難しく、ウナギには生活しにくいことがよくわかりました。

堰がないことに加えて、ウナギの棲みやすい河川として重要なことは、餌となる水生の小動物がたくさんいて隠れ家が十分にあることです。ウナギは肉食ですが、いろいろな動物を餌として利用できる広食者です。全長20 cmくらいまでは主に水生昆虫を、それを越えると、エビやカニ、魚類を捕食します。森の河川に棲むウナギはミミズを食べているという報告もあります。また、小型ウナギは小石の下に、大きなウナギは大きな浮き石(河床に埋没していない石)の下や水生植物の間に隠れていたり、泥の中で暮らすこともできます。要するに、川に瀬と淵で構成された構造があり(瀬淵構造)、河床は泥底から大石まで多様な基質で構成され、水中や川辺に植物のある普通の河川であれば、ウナギはどこででも暮らせる魚なのです。ところが、日本の多くの河川では利水・治水中心の管理が行われており、河川法のもう一つの柱である環境や生物多様性についてはあまり考慮されていません。蛇行して瀬と淵で構成されていた自然の河川は、多くが直線化されコンクリートで護岸されて単に水を流す排水路となってしまいました。そのような川には生き物もあまりいません。自然が残されアユやウナギが生息する河川でも、毎年のように重機が入り川岸と河床を平たくする工事が行われています。そのような河川では、工事のたびに大量の土砂が流れ出し、アユが食むはずであった石の上の付着藻を覆ってしまい、近年アユが激減している原因となっています。河川改修とは名ばかりの目的不明の失業対策事業としか考えられない工事により、現在も河川の生態系が破壊されています。

地球温暖化に代表される地球環境問題は1980年代頃から世界レベルの危機として注目され始めました。しかし、一般の社会生活の中でそれが現実のものとして人々に認識され始めたのは、比較的最近だろうと思います。地球環境は明らかに悪化しつつあります。高温、大雨、台風などの極端な気象やそれによる災害が増えていることを、多くの人が実感しています。限られた地球上で人口は増加し続けており、2050年には100億人近くになるといわれています。環境を保全し資源を循環できるように地球のシステムを再生しなければ、人類は皆さんが生きている間に確実に危機に直面するでしょう。森里海連環学は、まさに自然の循環を取り戻し人と自然の共生を考える科学です。森里海連環学入門第1回において個別最適化と全体最適化のお話をしました。目先の利益を追いかける(個別最適化)のではなく、地球と人類の持続的な未来のために、科学を基盤に広い視野と長期的な視点で賢い知恵を働かせる(全体最適化)必要があります。SDGsの達成は私たちの生活に直接関わる自分事です。

キーワード:食物網、微細粒子(浮泥)、農薬(ネオニコチノイド)、森林、農地、水田、スズキ、アユ、ニホンウナギ

文献

Antonio S. E.et al. 2012. Spatial-temporal feeding dynamics of benthic communities in an estuary-marine gradient. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 112, 86-97.

Fuji T. et al. 2014. Growth and migration patterns of juvenile temperate seabass Lateolabrax japonicus in the Yura River estuary, Japan -combination of stable isotope ratio and otolith microstructure analyses. Environmental Biology of Fishes, 97, 1221- –1232.

Fuji T. et al. 2016. Importance of estuarine nursery areas for the adult population of the temperate seabass Lateolabrax japonicus, as revealed by otolith Sr:Ca ratios. Fisheries Oceanography, 25, 457-469.Kasai A. et al. 2021. Distribution of Japanese eel Anguilla japonica revealed by environmental DNA. Frontiers in Ecology and Evolution, 25. https://doi.org/10.3389/fevo.2021.621461

Omweri J. O. et al. 2021. Flexible herbivory of the euryhaline mysid Neomysis awatschensis in the microtidal Yura River estuary, central Japan. Plankton and Benthos Research, 16, 278-291.

西村和雄 2011. 農地と流域環境.「森里海連環学-森から海までの統合的管理を目指して」山下洋監修,京都大学学術出版会, 245-251.

櫻井泉,柳井清治 2008. カレイ類未成魚による森林有機物の利用.「森川海のつながりと河口・沿岸域の生物生産」山下洋・田中克編,恒星社厚生閣, 74-88.

Suzuki W. K. et al. 2020. Winter monsoon promotes the transport of Japanese temperate bass Lateolabrax japonicus eggs and larvae toward the innermost part of Tango Bay, the Sea of Japan. Fisheries Oceanography, 29, 66-83.

Watanabe K.et al. 2014. Influence of salt-wedge intrusion on ecological processes at lower trophic levels in the Yura Estuary, Japan. Estuarine, Coastal and Shelf Science, 139, 67-77.

Yamamuro M. et al. 2019. Neonicotinoids disrupt aquatic food webs and decrease fishery yields. Science, 366, 620-623.

– 2021-04-27 ページ公開

– 2023-02-13 イラスト追加

– 2023-02-21 一部原稿を修正

– 2023-06-02 キーワード追加