芦生研究林において菌類研究者と一緒にフィールド調査や研究議論を行うワークショップを開催します。

大学院生を主な対象として、ワークショップへの参加者を募集します。初夏の研究林を菌類の目線からのぞいてみましょう。

・概要

菌類多様性研究の促進と若手研究者の育成を目的として、フィールド調査体験とディスカッションを行うワークショップを開催します。

新進気鋭の菌類研究者に調査を行っていただき、そのプロセスを参加者に共有してもらい、また研究発表や参加者間の自由な議論を行います。

今回は、菌類の中でも地衣類を中心とした菌類調査と、それらの多様性や系統、生態など幅広いテーマでお話ができると思います。また、芦生研究林や北海道研究林など、フィールド研施設の紹介や調査・研究の相談なども行えます。

フィールドである芦生研究林は、関西有数のブナ林やトチ・カツラの巨木からなる畦畔林などを含む原生的な冷温帯林が広がっています。研究林内は1000種を超える植物種が記録されており、京都丹波高原国定公園の第1種・第2種と区別地域にも指定されています。自然についての詳細は概要ページをご覧ください。

・日時

2025年7月19−21日

・講師

坂田歩美(千葉県立博物館)、橋本陽 (理研BRC)、升本宙 (信州大)

スタッフ:松岡俊将(京大フィールド研 芦生研究林)、杉山賢子 (京大フィールド研 北海道研究林)

・主な対象

全国の大学院生定員:10名程度

・参加費

無料 (ただし、芦生研究林までの交通費、宿泊費、食費は実費負担)

・宿泊

芦生研究林の宿泊施設を利用(シーツ代550円、宿泊費300円/一泊、学生は宿泊費無料)。

詳細は研究林ホームページの施設参照。

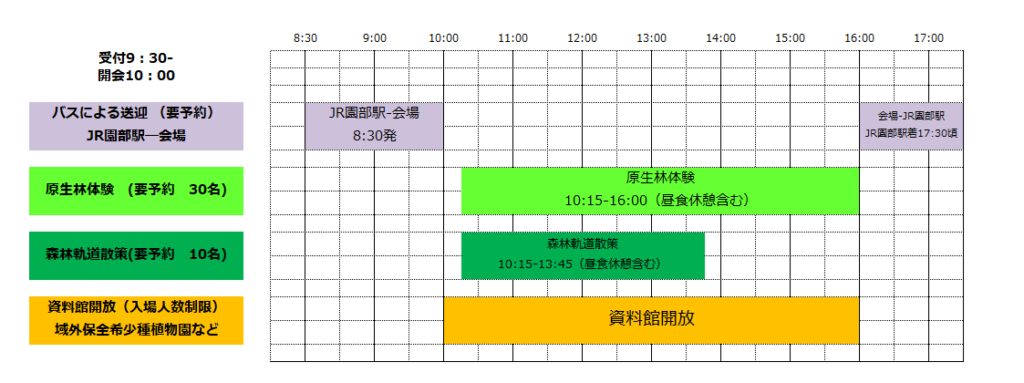

・スケジュール案(詳細は変更になる可能性があります)

7月19日 11時 芦生研究林事務所前に集合

19日午後と20日終日 研究林内で調査

20日 夜 講師による研究発表と参加者の研究のフラッシュトーク、試料処理の見学と交流会

7月21日 朝 解散

・申し込み

担当教員の松岡(matsuoka.shunsuke.8e*kyoto-u.ac.jp(*を@に変えてください))までメール

同一研究室内で複数人の参加希望がある場合は、集約して代表の方から連絡してください。

申し込み締め切り

6月20日 (ただし定員に達し次第、受付を終了します)

・アクセス

ホームページをご確認ください。

7月19日と21日はJR園部駅-芦生研究林間の自動車送迎を行う予定です。

人数に限りがありますが希望する方は申し込みの際にお知らせください。

・その他

参加者は各自でイベントや野外活動の保険に加入した上でご参加ください。