菌類多様性研究の促進と若手研究者の育成を目的として、フィールド調査とディスカッションを行うワークショップを10月27-29日に開催しました。ワークショップは、教育関係共同利用拠点「人と自然のつながりを学ぶ森林フィールド」の事業の一環として行いました。

講師として、橋本陽 (理研BRC)、山本航平 (栃木県立博物館)、升本宙 (信州大学)の3名を迎えました。参加者は、全国の大学・大学院から10名が集まりました。

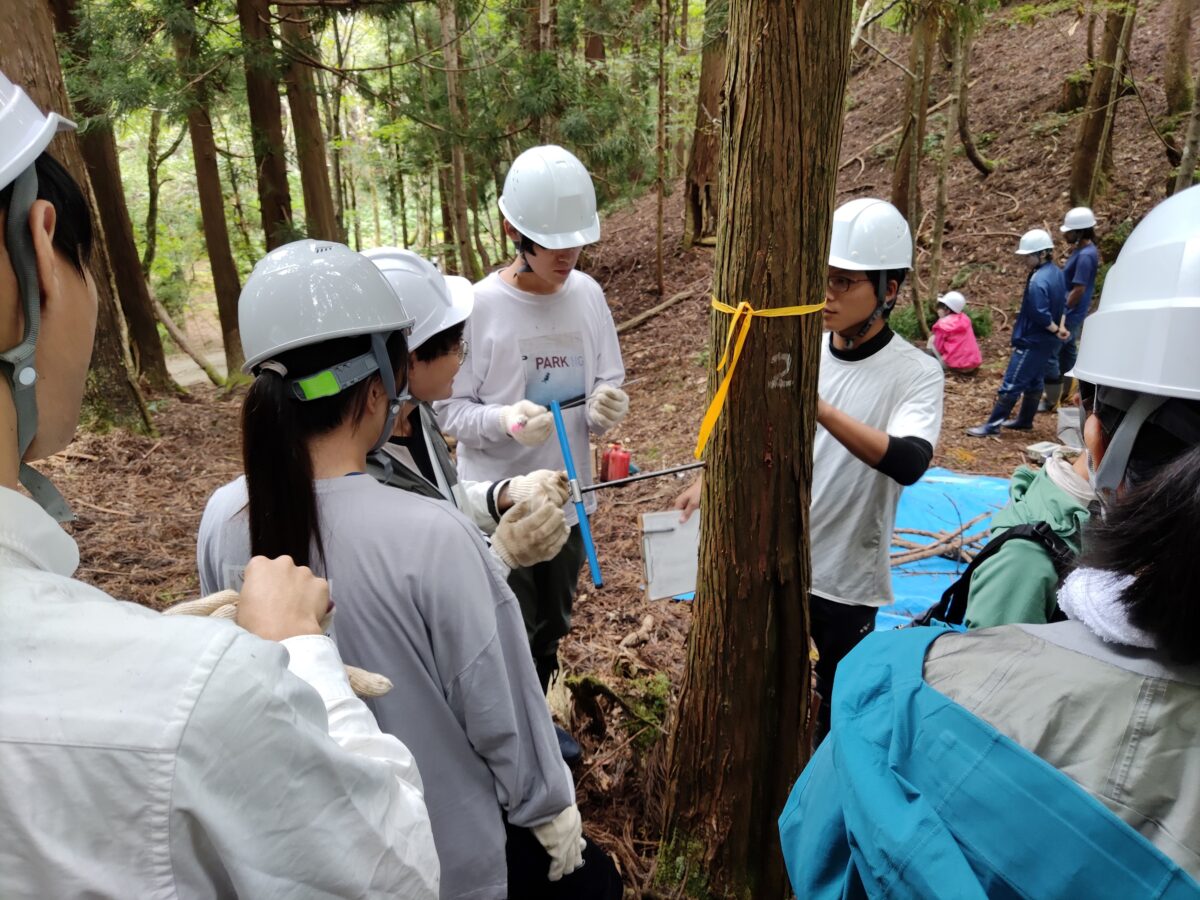

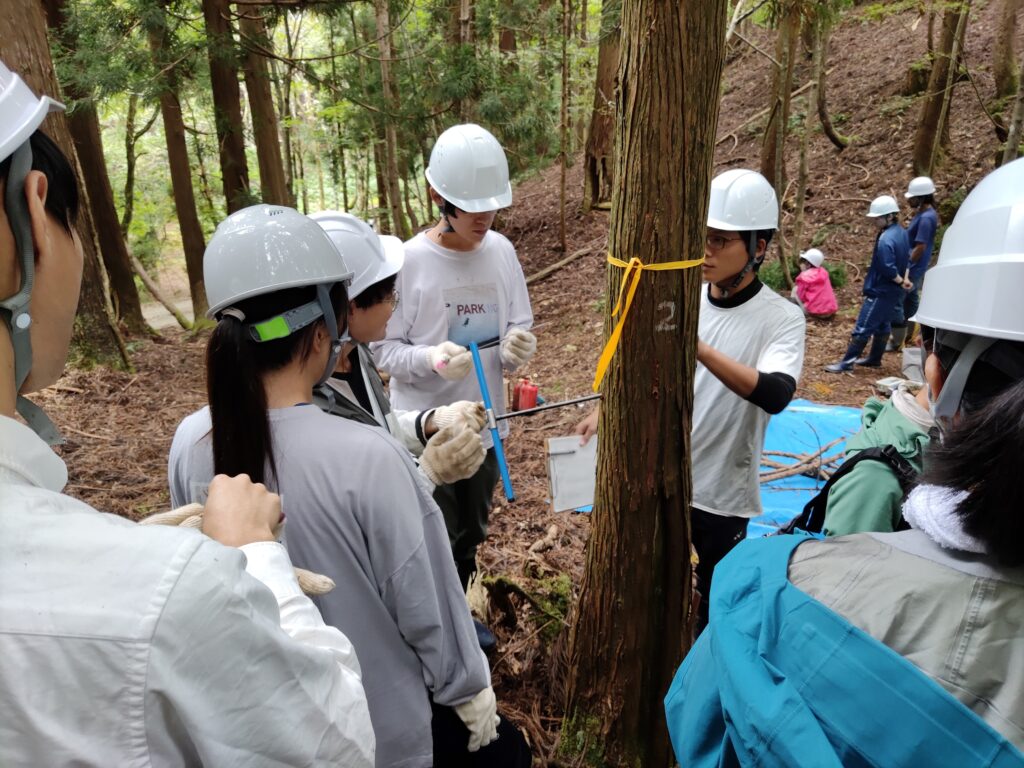

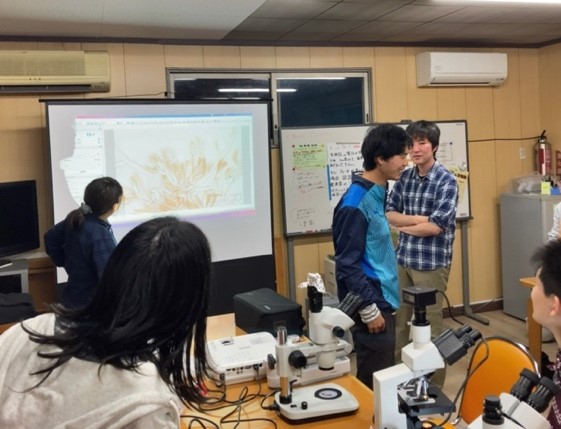

フィールドワークでは、講師が研究対象とする菌類を調査・採集する様子を参加者が間近で見学することで、野外での探索や観察のポイントを直接教わりました。その後、屋内に移動し、採集した標本の顕微鏡観察や講師の講義、参加者の研究紹介を行いました。菌類の観察方法や菌類研究の最新トピックの共有に加え、参加者の研究や菌類研究の今後についての熱い議論が展開されました。

参加者からは、「講師と菌類目線で林内の散策が出来て新たな発見があった」、「菌類を研究する同世代の学生間でたくさんの議論を交わすことができて良かった」という感想をもらいました。

今回採取された標本の中には、未記載種や日本新産種と考えられるものも含まれます。調査や今後の解析によって、芦生研究林の菌類多様性の解明が進むことが期待されます。今回のワークショップを通じて、参加者自身の研究の発展や、将来の共同研究や新たな研究の方向性などを考えるきっかけになったのではないでしょうか。菌類研究の奥深さや面白さに参加者が触れるきっかけになれば嬉しく思います。

こうしたフィールド研の研究林・試験地を利用したワークショップは、対象生物やテーマを検討しながら今後も継続的に開催する予定です。今後の開催に関しては、フィールド研や芦生研究林のホームページやSNSで情報発信します。

たくさんのきのこがありましたが、今回の参加者の興味は下の写真のように、きのこらしくない見た目のきのこや地衣類(と地衣類につく菌類)、病原菌などにあったようです。